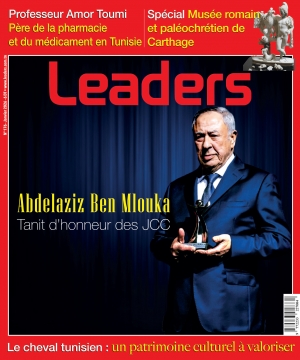

Réformer ou mourir :(IV) la réforme de l'école, instrument de la mobilité sociale

Quatrième chantier à engager en Tunisie après les élections pour la Constituante, la réforme de l'école. "Que l’Ecole Centrale de Paris soit gentiment rebaptisée « annexe des tunisiens » ne signifie pas pour autant que tout va bien dans notre système éducatif, loin de là", note Habib Touhami (1). C'est que "Malgré des succès indéniables", l'école tunisienne souffre selon l'auteur de nombreuses faiblesses et pas seulement l'apprentissage des langues où les lacunes sont les plus criantes.

.jpg) Malgré ses succès, et ils sont indéniables, le système éducatif tunisien pose à l’heure actuelle toute une série de problèmes. Après la massification et ses résultats, l’heure est venue, me semble-t-il, de réfléchir sur deux problèmes majeurs. Le premier concerne les interdépendances entre la baisse du niveau général de l’enseignement et le mode de transmission du savoir. Le second problème est plus crucial encore. La confusion entre deux concepts, massification et démocratisation, a conduit à reconnaître au système éducatif un caractère plus démocratique qu’il ne l’est en réalité.

Malgré ses succès, et ils sont indéniables, le système éducatif tunisien pose à l’heure actuelle toute une série de problèmes. Après la massification et ses résultats, l’heure est venue, me semble-t-il, de réfléchir sur deux problèmes majeurs. Le premier concerne les interdépendances entre la baisse du niveau général de l’enseignement et le mode de transmission du savoir. Le second problème est plus crucial encore. La confusion entre deux concepts, massification et démocratisation, a conduit à reconnaître au système éducatif un caractère plus démocratique qu’il ne l’est en réalité.

Pour dire vrai, on ne sait pas à quoi s’en tenir sur le système de transmission de savoir actuellement en place: est-il du type structuré ou du type déstructuré ? Est-il généraliste ou spécialisé ? Est-il introverti et nombriliste ou ouvert sur la vie économique et marqué par la citoyenneté ? Nul ne le sait vraiment, à commencer par les enseignants eux-mêmes. Pour le profane et le parent d’élève que je suis en tout cas, ce système semble avoir dérivé moins d’une réflexion profonde sur le rôle multidimensionnel du système éducatif que d’une espèce de « pédagogisme » forcené. Il semble d’ailleurs que ce mode ait été concocté en dehors des intéressés, des spécialistes et des acteurs économiques. Jusqu’ici, le pouvoir politique a choisi de ne pas s’en préoccuper pour mieux afficher, et de la façon la plus ostentatoire qui soit, de forts taux de scolarisation comme si la massification de l’enseignement était la panacée. Le résultat est que le système éducatif tunisien a réussi cette insigne performance de transformer une population globalement illettrée au départ mais relativement cultivée en une population relativement diplômée mais globalement inculte. Que l’Ecole Centrale de Paris soit gentiment rebaptisée « annexe des tunisiens » ne signifie pas pour autant que tout va bien dans notre système éducatif, loin de là.

Toutes les études d’évaluation menées à ce jour ont montré l’extrême faiblesse des élèves tunisiens (et même des étudiants) en expression écrite, aussi bien en arabe qu’en français. Ceci est d’autant plus préoccupant que le système éducatif tunisien consacre 58% de l’horaire global à l’apprentissage des langues dont 30% pour la langue arabe et 28% pour la langue française, soit une moyenne nettement supérieure par rapport à ce qui existe dans les pays de l’Union européenne (30% seulement). Or la langue structure la pensée, d’où la difficulté de nos élèves et de nos étudiants à synthétiser et à réfléchir par eux-mêmes. Dans l’enseignement supérieur, peu de filières échappent à la critique (médecine et ingéniorat), et ce n’est pas du tout un hasard. En effet, celles-ci accueillent les bacheliers les plus méritants et bénéficient des conditions d’enseignement et de formation très supérieures à la moyenne.

Selon les résultats de l’enquête diligentée par le Programme International pour le Suivi des Acquis des Elèves (PISA) de l’OCDE, la Tunisie a été partout classée parmi les dix derniers pays concernés par l’enquête de 2009. Sur les 65 pays, la Tunisie a été classée 56ème avec 404 points en matière de compréhension de l’écrit, contre 493 points en moyenne pour les pays de l’OCDE (dans l’enquête PISA, les performances moyennes sont exprimées en points sur une échelle où la moyenne avait été fixée à 500 points lors de la première enquête réalisée en 2000).

Performances en lecture, comparaison internationale, PISA 2009

| Pays | Moyenne | Rang |

| Shanghai-Chine | 556 | 1 |

| Corée | 539 | 2 |

| Finlande | 536 | 3 |

| France | 496 | 22 |

| Turquie | 464 | 41 |

| Dubaï | 459 | 42 |

| Brésil | 412 | 53 |

| Jordanie | 405 | 55 |

| Tunisie | 404 | 56 |

Les compétences en mathématiques peuvent se définir comme « l’aptitude d’un individu à identifier et à comprendre le rôle joué par les mathématiques dans le monde, à porter des jugements fondés à leur propos, et à s’engager dans des activités mathématiques, en fonction des exigences de sa vie en tant que citoyen constructif, impliqué et réfléchi » (OCDE 2007), La moyenne des pays de l’OCDE pour 2009 en ce qui concerne les mathématiques est de 496 points, légèrement inférieure à la moyenne de PISA 2003. Les élèves tunisiens ont obtenu une moyenne de 371 points, se classant à la 60ème place, ex æquo avec l’Indonésie, et ne laissant derrière eux que les Qataris avec 368 points, les Péruviens avec 365 points, etc.

Performances en mathématiques, comparaison internationale, PISA 2009

| Pays | Moyenne | Rang |

| Shanghai-Chine | 600 | 1 |

| Singapour | 562 | 2 |

| Hong Kong- Chine | 555 | 3 |

| France | 497 | 22 |

| Dubaï | 453 | 41 |

| Jordanie | 387 | 56 |

| Brésil | 386 | 57 |

| Tunisie | 371 | 60 |

Le programme PISA définit la formation de base en sciences comme « les connaissances scientifiques de l’individu et sa capacité d’utiliser ses connaissances pour identifier les questions auxquelles les sciences peuvent apporter une réponse, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour expliquer des phénomènes scientifiques et pour tirer des conclusions fondées sur les faits à propos de questions à caractère scientifique. La moyenne des pays de l’OCDE se situe à 501 points, loin derrière Shanghai la Finlande. Avec 401 points, la Tunisie a été classée 55ème , ex æquo avec le Monténégro et l’Argentine.

Performances en sciences, comparaison internationale, PISA 2009

| Pays | Moyenne | Rang |

| Shanghai-Chine | 575 | 1 |

| Finlande | 554 | 2 |

| Hong Kong- Chine | 549 | 3 |

| France | 498 | 27 |

| Dubaï | 466 | 41 |

| Jordanie | 415 | 51 |

| Brésil | 405 | 53 |

| Tunisie | 401 | 55 |

Venons-en maintenant au problème crucial du rôle du système éducatif dans la mobilité sociale. Selon la même étude effectuée par l’OCDE citée précédemment, la part en % de la différence de score selon le milieu socio-économique qui diminuerait si l'indice des stratégies de synthèse des élèves défavorisés était équivalent à celui des élèves favorisés s’est située à 20 en moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE, contre 27 pour la Corée du Sud, 23 pour l’Allemagne, 17 pour Singapour, 14 pour le Qatar et 4 seulement pour la Tunisie. En d’autres termes, le milieu social en Tunisie joue énormément quant à la compréhension et la maîtrise de l’écrit. Or, les élèves qui connaissent le mieux les stratégies les plus efficaces à adopter pour résumer l’information affichent des scores supérieurs à ceux des élèves qui les connaissent le moins. De plus, « l’écart entre les élèves issus des milieux les plus défavorisés et les plus favorisés pourrait diminuer si les premiers connaissaient aussi bien que les seconds les stratégies de synthèse les plus efficaces ».

La même étude conclut, au demeurant, que « les systèmes d’éducation les plus performants, c’est-à-dire ceux dont les performances sont supérieures à la moyenne et dont les inégalités socio-économiques sont inférieures à la moyenne, assurent l’égalité des chances à l’ensemble des élèves, quel que soit leur milieu socio-économique ». Certes, la performance scolaire d’un élève dépend des efforts qu’il consent ou qu’il est susceptible de consentir. Mais elle dépend incontestablement aussi de son environnement socio-économique et plus encore de l’établissement dans lequel il poursuit ses études, c'est-à-dire de la qualité des enseignants, des conditions de travail, de la discipline, etc.

Il s’avère donc que les observations fragmentaires que nous avons recueillies rejoignent les conclusions du rapport PISA 2009 pour soutenir que :

1. Nonobstant l’impact du milieu socioéconomique, les élèves qui fréquentent un établissement dont l’effectif d’élèves est plus favorisé tendent à obtenir des scores plus élevés que les élèves inscrits dans un établissement dont l’effectif est plus défavorisé.

2. Les élèves qui fréquentent un établissement urbain affichent de meilleurs scores que les autres élèves, même après contrôle du milieu socio-économique.

3. Les établissements qui affichent un climat de discipline satisfaisant, des comportements positifs chez les enseignants et des relations positives entre élèves et enseignants tendent à être plus performants en compréhension de l’écrit.

4. Les systèmes d’éducation les plus performants tendent à donner la priorité au salaire des enseignants et non à la réduction de la taille des classes.

L’implication spatiale, sociale et administrative quant à la réussite scolaire (universitaire aussi par le jeu des scores et des filières) constitue donc une réalité que ne peut masquer la massification de l’enseignement. On peut même affirmer que la massification s’est faite au détriment de la démocratisation de l’enseignement. En effet, la massification (ou démocratisation quantitative) du système scolaire désigne un phénomène de diffusion de l’instruction mesurée par l’accroissement des taux de scolarisation alors que la démocratisation (démocratisation qualitative) désigne l’égalité des chances scolaires mesurée par l’indépendance entre niveau de diplôme et variables sociales (milieu social, sexe, lieu de résidence, etc.). De ce point de vue, la massification qui perdure est beaucoup moins démocratique qu’on ne le croit. Qu’a fait la Tunisie pour corriger le tir ? Rien ou presque rien.

Ceci est d’autant plus choquant que les inégalités du revenu et du patrimoine ne traduisent que partiellement l’ensemble des inégalités qui frappent certains groupes sociaux. Les inégalités d’éducation sont en fait encore plus cruelles dans la mesure où elles pérennisent la reproduction sociale. De plus en plus, les parents diplômés donnent naissance à des enfants diplômés. Le « capital culturel » finit par générer une concentration de privilèges et d’avantages que ne renierait pas le capital économique. Les inégalités économiques ne peuvent donc pas rendre compte à elles seules de la somme des inégalités sociales même si celles-ci découlent le plus souvent des inégalités de revenu. Au surplus, les inégalités sociales sont multiples : inégalités face à la mort, inégalités d'accès à la culture, inégalités face à l’accès aux filières les plus rémunératrices, inégalités face au marché du travail, etc. Ces inégalités entretiennent entre-elles des relations étroites et complexes. Les inégalités de revenu engendrent les inégalités de patrimoine; ces dernières contribuant aux premières par le biais des revenus patrimoniaux. Les inégalités de conditions de travail engendrent les inégalités face à la maladie et à la mort. Les inégalités de logement contribuent aux inégalités sanitaires et scolaires. Bref, les inégalités économiques, sociales et culturelles forment un tout interactif. Elles contribuent ainsi à former un processus cumulatif au terme duquel les privilèges se regroupent à l'un des pôles de l'échelle sociale tandis qu'à l'autre pôle se multiplient les handicaps et les rancoeurs

En fait, les inégalités économiques pourraient être tolérées jusqu’à un certain point à la seule condition qu'elles se fondent sur la récompense de l'effort et du talent dans un contexte institutionnel garantissant l'accès de chacun aux mêmes possibilités d'épanouissement social et culturel. Autrement dit, les inégalités les plus insupportables sont celles qui suscitent les inégalités des « chances » en mettant des barrières à l'entrée et en multipliant les passe-droits en faveur du plus petit nombre comme c’est le cas actuellement au niveau des filières et de l’accès à l’emploi. Or l’égalité des chances signifie justement la possibilité donnée à chacun d'acquérir les mêmes moyens pouvant le conduire au succès économique et à espérer le même rendement que tout un chacun pour un effort comparable. Ce problème, crucial pourtant, n’a jamais été posé comme il convient. Outre l’indifférence des pouvoirs publics, il me semble que l’on décèle ici et là des rigidités sociologiques très prononcées. A cela, s’ajoutent le rôle pernicieux du mode de répartition des maîtres et professeurs, le manque inégal et inexpliqué de la discipline à l’intérieur de l’institution éducative et l’effet calamiteux des cours particuliers. Autant dire que c’est sur ces trois derniers points qu’il faut agir au plus tôt.

Lire aussi : Réformer ou mourir : (I)La réforme fiscale

Lire aussi : Réformer ou mourir (II) La réforme de la répartition des richesses produites

Lire aussi : Réformer ou mourir : III la réforme de la redistribution inversée

- Ecrire un commentaire

- Commenter

L'organisation d'un large débat sur la question est indispensable et urgente afin d'élaborer un ambitieux et rigoureux programme de réformes qui serait soumis pour examen aux Institutions Républicaines avant d'être présenté par référendum à l'agrément des électeurs tunisiens

je vous remercie monsieur de vous être penché sur un secteur aussi crucial, le pilier du progrés de toute société, jusque là complètement négligé. la révolution tunisienne resterait inachevée , à mon avis, si des réformes profondes ne se faisaient dans le domaine éducatif. Vous avez évoqué de sérieux problèmes importants qui ont fait que notre système éducatif soit défaillant , d où la masse des "des diplomés incultes"; mais il reste maintenant à entrer plus en détail , repérer d autres défaillances non moins importantes, concernant l environnement ds lequel évolue l élève ; le type de relations avec son enseignant, avec l administration ( l évoquer en présentant des exemples concrets) est il un environnement démocratique qui favorise l apprentissage, et l évolution positive de la personnalité de l élève ? L enseignant et le surveillant ont il une formation psycho pédagogique qui leur permet d aider l élève à s épanouir et être receptif aux enseignements ? l horaire scolaire est il adapté aux capacités intellectuelles de l élève? les manuels scolaires (le contenu) suivent ils l évolution intellectuelle ou sont au dessus ? L école offre t- elle des activités para- scolaires (sportives, culturelles, comme au temps de Bourguiba) qui aident à son épanuoissement ? L enseignant a t-il la volonté et le temps de mettre en valeur les compétences linguistiques expression écrite, orale, compréhension, lecture ? Y a t-il un vrai contrôle sur l enseignant qui n est pas encore conscient que son rôle est crucial? y a t il un soutient, ou une cellule d écoute pour les élèves avec des problèmes de famille ou ceux qui subissent "la représailles et l oppression des enseignants trop autoritaires et je dirai même corrompus !! bien des victimes ! des élèves quittent l école et se désinteressent des études à cause d un environnement mal sain !!! l école tunisienne est -elle bien équipée , pour un enseignement pratique et efficace, je doute que les écoles possèdent même des cartes géographiques sans parler du matériel de laboratoire en bon état ?!! Beaucoup de réformes devraient être envisagées et c est urgent; on sacrifié assez de promotions comme cela !! Monsieur excusez-moi j ai mis tout cela en vrac , je crois que j ai tellement envie de dire des choses que je n ai pas réfléchie sur le comment !!! Mercie encore pour cet article.

La lecture de cette étude: « Amélioration des performances :et si la réussite venait d’en bas ? » (disponible à l’adresse http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/16/34/47468770.pdf) laisse penser qu’il faut au plus vite re-réfléchir tout ce qui est « Pilote » au sens élitiste du terme. Il semble que la mise en place de Collèges Pilotes, Lycées Pilotes, (à quand des maternités Pilotes ?) ne soit pas le bon angle d’attaque pour améliorer les performances de l’enseignement. Paradoxe: les succès indéniables d’une partie du système éducatif ne sont-ils pas l’origine du mal ? Saura-t-on seulement remettre en cause nos choix politiques passés ?