Ridha Bergaoui: Le dromadaire, un précieux allié contre le réchauffement climatique

Le réchauffement climatique constitue l’un des plus grands défis de notre époque. Sécheresses prolongées, pluies irrégulières, vagues de chaleur, incendies et inondations se multiplient, perturbant les écosystèmes et fragilisant l’agriculture.

La Tunisie, déjà soumise à une aridité structurelle, se retrouve en première ligne de ce bouleversement. Les ressources hydriques se raréfient, les rendements agricoles déclinent et la sécurité alimentaire est menacée. Dans ce contexte, il devient essentiel de repenser nos modèles de production et de privilégier des espèces végétales et animales capables de s’adapter à la sécheresse et à la rareté des ressources.

Le changement climatique affecte les productions animales à plusieurs niveaux. D’abord par ses effets directs sur les animaux. La hausse des températures provoque un stress thermique qui réduit la consommation alimentaire, la croissance, la fertilité et l’immunité, et peut entraîner des mortalités importantes. Les vaches laitières de type Holstein, par exemple, voient leurs performances chuter dès que la température dépasse 25 °C. Par ailleurs, la modification des régimes pluviométriques favorise l’apparition de nouvelles maladies et les parasites, accentuant la vulnérabilité du cheptel..jpg) À ces effets directs s’ajoutent des effets indirects liés à la raréfaction et à la dégradation des ressources naturelles. Les pâturages naturels et les cultures fourragères souffrent de la sécheresse et des pluies irrégulières, les rendements baissent, la qualité nutritive se dégrade et les réserves de foin ou d’ensilage deviennent insuffisantes. L’alimentation des troupeaux se déséquilibre, ce qui fragilise leur santé et leurs performances. Les élevages intensifs, fortement dépendants de concentrés importés (maïs, soja), deviennent extrêmement coûteux et peu durables.

À ces effets directs s’ajoutent des effets indirects liés à la raréfaction et à la dégradation des ressources naturelles. Les pâturages naturels et les cultures fourragères souffrent de la sécheresse et des pluies irrégulières, les rendements baissent, la qualité nutritive se dégrade et les réserves de foin ou d’ensilage deviennent insuffisantes. L’alimentation des troupeaux se déséquilibre, ce qui fragilise leur santé et leurs performances. Les élevages intensifs, fortement dépendants de concentrés importés (maïs, soja), deviennent extrêmement coûteux et peu durables.

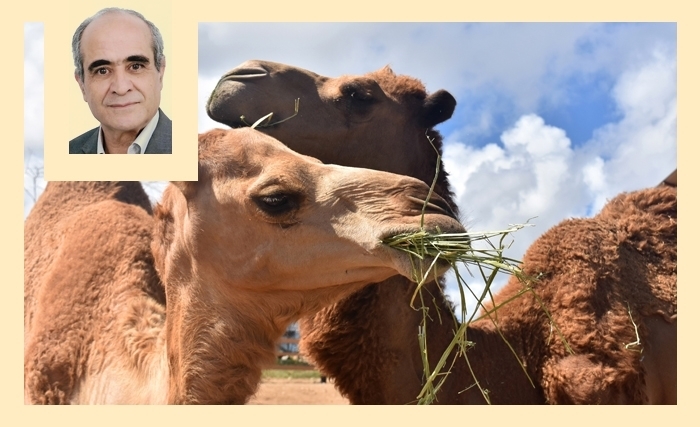

Face à ces contraintes, il est indispensable d’orienter l’élevage vers des espèces rustiques et économes capables de valoriser les maigres ressources locales. Parmi les pistes prometteuses figure l’élevage du dromadaire. Véritable «miracle biologique», le dromadaire incarne la résilience et l’adaptation au désert. Plus qu’un simple animal utilitaire, il apparaît comme un partenaire écologique, économique et social.

Le dromadaire, un champion de l’adaptation

Le dromadaire ou chameau d’Arabie (Camelus dromedarius) a une seule bosse, alors que le chameau de Bactriane (Camelus bactrianus), originaire de la région du même nom en Asie, en a deux. Le dromadaire est l’espèce la plus fréquente et représente 90% de l’effectif mondial de chameaux qui représente environ 35 millions de têtes, sans compter les dromadaires australiens sauvages (environ 1 à 2 millions).

Le dromadaire a été honoré dans le Saint Coran qui en fait une créature miraculeuse, un exemple de la perfection de la création d'Allah (sourate 88, versets 17-22) قال تعالى: أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ qu’on peut traduire par «Ne voient-ils donc pas comment les chameaux ont été créés ?».

Le dromadaire est parfaitement adapté aux conditions désertiques. Ses particularités anatomiques et physiologiques lui confèrent une résistance exceptionnelle.

• Sa bosse stocke de la graisse, source d’énergie en période de disette, tout en évitant une accumulation de graisse sous-cutanée qui gênerait la dissipation thermique.

• Son pelage clair et laineux réfléchit une partie du rayonnement solaire et le protège des écarts de température entre le jour et la nuit.

• Ses longues jambes avec de larges coussinets plantaires l’éloignent du sol brûlant et facilitent la marche sur le sable meuble.

• Ses paupières, narines et oreilles le protègent du sable et réduisent les pertes d’eau.

Sur le plan physiologique, le dromadaire possède des atouts uniques.

• Il supporte des pertes hydriques allant jusqu’à 30 % de son poids, alors que la plupart des mammifères meurent à 10 %.

• Il peut boire plus de 100 litres d’eau en une seule prise grâce à la structure particulière de ses globules rouges.

• Sa température corporelle fluctue entre 34 et 41 °C, ce qui limite la transpiration.

• Ses urines très concentrées et ses fèces sèches réduisent au minimum les pertes hydriques.

• Son appareil digestif valorise des plantes fibreuses, épineuses ou salées, inaccessibles à d’autres animaux.

• D’une façon générale, les dromadaires nécessitent moins de ressources en termes de terre et d'eau.

Ces caractéristiques font du dromadaire un animal parfaitement adapté aux zones arides, capable de tirer parti des ressources végétales pauvres et de survivre là où d’autres espèces animales de la même taille échouent.

Dans le désert, les régions arides et les écosystèmes fragiles, le dromadaire joue un rôle écologique majeur.

• Ses déjections, riches en nutriments, enrichissent les sols et favorisent la régénération végétale.

• Sa dentition et son système digestif lui permettent de consommer des espèces végétales envahissantes, boudées par les autres espèces animales, participant ainsi à l’équilibre de la flore.

• Sa démarche légère évite la compaction des sols, contrairement aux bovins.

• Ses déplacements sur de longues distances assurent une rotation naturelle des pâturages, condition essentielle à leur préservation.

• Il dissémine les graines sur de vastes espaces, favorisant la biodiversité et la recolonisation des zones dégradées.

Le dromadaire, un animal polyvalent

Le dromadaire est un animal polyvalent, utilisé depuis très longtemps pour le transport et le travail. Sa peau est utilisée par les nomades pour confectionner des tentes et le poil pour en faire de la laine à tisser. Sa viande et son lait sont particulièrement fort appréciés à la fois pour leurs bienfaits nutritifs et leurs vertus thérapeutiques ou médicinales reconnus.

- La viande cameline

La composition de la viande du dromadaire est proche de celle du bœuf, mais plus maigre (la graisse étant localisée essentiellement dans la bosse). Elle contient moins de cholestérol. Elle est particulièrement appréciée lorsqu’elle provient de jeunes animaux (1 à 2 ans), plus tendre que celle des animaux de réforme..jpg) Élevé de manière extensive sur parcours naturels, le dromadaire produit une viande saine, exempte d’additifs chimiques, appréciée dans de nombreux pays. En Mauritanie, aux Émirats, en Somalie et au Sahara occidental, la consommation annuelle dépasse 3 kg par habitant.

Élevé de manière extensive sur parcours naturels, le dromadaire produit une viande saine, exempte d’additifs chimiques, appréciée dans de nombreux pays. En Mauritanie, aux Émirats, en Somalie et au Sahara occidental, la consommation annuelle dépasse 3 kg par habitant.

- Le lait de chamelle

Le lait de chamelle constitue un pilier de l’alimentation des populations nomades. Ses qualités nutritives et médicinales sont remarquables.

• Riche en vitamine C, en fer, en protéines immunostimulantes et en antioxydants.

• Faible en lactose hypoallergénique, adapté aux personnes intolérantes au lait de vache.

• Il possède des propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et hypoglycémiantes, bénéfiques aux diabétiques.

.jpg) La production de lait par la chamelle varie selon le système d’élevage de 1 500 à 3 000 litres par lactation de 18 mois en système extensif, jusqu’à 12 000 litres en élevage intensif avec des souches sélectionnées. La demande mondiale de lait de chamelle est en forte croissance, notamment dans le Golfe, en Afrique de l’Est, en Asie du Sud et même sur certains marchés européens, où il est perçu comme un aliment « superfood ».

La production de lait par la chamelle varie selon le système d’élevage de 1 500 à 3 000 litres par lactation de 18 mois en système extensif, jusqu’à 12 000 litres en élevage intensif avec des souches sélectionnées. La demande mondiale de lait de chamelle est en forte croissance, notamment dans le Golfe, en Afrique de l’Est, en Asie du Sud et même sur certains marchés européens, où il est perçu comme un aliment « superfood »..jpg)

Le dromadaire en Tunisie

Le dromadaire existe depuis toujours en Tunisie, son élevage est resté toutefois très marginal. L’Office de l’élevage et des pâturages (2013) avance un effectif de femelles productives de 80 000 unités et une production de 4 000 tonnes de viande cameline/an sur un total de viande rouge estimé à environ 124 500 tonnes. En réalité, la production de viande est certainement beaucoup plus importante du fait de l’abattage clandestin assez fréquent mais non comptabilisé.

L’élevage du dromadaire est essentiellement localisé dans le Sud tunisien (Douz, Kébili, Médenine et Tataouine) et la consommation de viande et de lait a été toujours importante chez les habitants de ces régions. L'élevage est traditionnel et extensif et la productivité reste faible. Certaines actions ont été menées, depuis les années 1980, pour développer et intensifier l’élevage. Malheureusement, leur portée est restée assez limitée..jpg) Par ailleurs, la Tunisie peine à produire suffisamment de viande rouge et de lait. Le réchauffement climatique a encore compliqué la situation. La sécheresse et le manque de pluie, des années successives, ont limité la production fourragère et ont réduit le couvert végétal des parcours et des prairies. Les filières des viandes rouges et du lait connaissent depuis des années de sérieuses difficultés. Les prix des viandes sont devenus hors de portée du consommateur moyen et le lait se fait rare, surtout en basse saison et lors des périodes de forte consommation.

Par ailleurs, la Tunisie peine à produire suffisamment de viande rouge et de lait. Le réchauffement climatique a encore compliqué la situation. La sécheresse et le manque de pluie, des années successives, ont limité la production fourragère et ont réduit le couvert végétal des parcours et des prairies. Les filières des viandes rouges et du lait connaissent depuis des années de sérieuses difficultés. Les prix des viandes sont devenus hors de portée du consommateur moyen et le lait se fait rare, surtout en basse saison et lors des périodes de forte consommation.

Le dromadaire, en raison de ses facultés exceptionnelles de résistance à la chaleur, à la soif et la possibilité de valoriser des aliments pauvres et de mauvaise qualité est tout à fait indiqué, dans un contexte de réchauffement climatique et de sécheresse, pour bien valoriser les maigres ressources fourragères et hydriques et contribuer sensiblement à la couverture du besoin national en viandes rouges et en lait. Viande et lait de dromadaire bénéficient auprès du consommateur d’une bonne image en raison d’une réputation de produits nutritifs et thérapeutiques.

Perspectives de développement

Le dromadaire pourrait jouer un rôle clé dans la sécurité nationale, en offrant viande et lait de qualité, à des coûts réduits et avec une empreinte écologique positive. Récemment, la Société Ellouhoum a entamé un programme de commercialisation de la viande de dromadaire dans ses points de vente et les grandes surfaces du Grand Tunis. Pour la réussite du programme, il sera nécessaire de l’appuyer par des campagnes de communication et de promotion pour faire connaître les particularités de la viande cameline et sensibiliser les consommateurs à ses vertus nutritionnelles et médicinales.

Cette action aura certainement une incidence directe favorable sur le développement de l’élevage du dromadaire qui va connaître un certain regain d’intérêt, le problème de commercialisation résolu. Toutefois, son effet restera très limité si elle ne s’insère pas dans le cadre d’une stratégie nationale complète dont l’objectif serait de promouvoir le secteur et créer une filière opérationnelle et fonctionnelle. Cette stratégie doit comporter plusieurs axes complémentaires dont:

1. Recherche et innovation: renforcer les programmes scientifiques sur la reproduction, la productivité des dromadaires et la santé.

2. Sélection et amélioration génétique: mener des programmes de sélection pour améliorer la production, la fertilité des chamelles, la croissance des jeunes et la production laitière.

3. Valorisation des ressources alimentaires locales: cultures fourragères et utilisation de sous-produits divers disponibles tant dans les oasis que dans les sebkhats et le désert.

4. Transformation et commercialisation: mettre aux normes les abattoirs et promouvoir la viande cameline dans les circuits organisés ainsi que le lait de chamelle sous forme pasteurisée, fermentée ou transformée (fromages, poudres).

5. Cadre institutionnel: création d’un organisme chargé de la promotion du secteur camelin et la coordination des différents intervenants.

6. Encouragement et financement: soutenir et encadrer les éleveurs, surtout que la plupart sont de petits éleveurs de moins de 40 femelles.

Il est nécessaire de ne pas tomber dans la tentation de l’intensification par l’utilisation massive et abusive des aliments concentrés. C’est ce qui s’est passé avec les élevages bovin et avicole et l’utilisation à outrance de concentrés à base de maïs-soja importés avec comme conséquence des élevages fragiles, dépendants de l’étranger et peu durables. Il ne faut surtout pas faire perdre à l’élevage du dromadaire ses avantages essentiels, à savoir l’exploitation des espaces désertiques et la valorisation d’une alimentation naturelle conduisant à des coûts de production faibles. Le développement de l’élevage camelin doit se faire à partir de produits et sous-produits disponibles sur place. Il faut profiter également de la capacité du dromadaire de valoriser les plantes salées pour cultiver des espèces végétales résistantes irriguées avec de l’eau salée disponible mais peu utilisées en agriculture.

Conclusion

Le dromadaire n’est pas seulement un «vaisseau du désert», compagnon des nomades et bête de somme des caravanes. Il est aujourd’hui un atout stratégique face au changement climatique. Alors que les élevages bovin et ovin souffrent du stress thermique et du déficit fourrager, le dromadaire offre une alternative durable, à la fois économique, écologique et sociale.

Investir dans la filière cameline, c’est non seulement renforcer notre sécurité alimentaire, mais aussi inscrire l’agriculture dans une démarche de durabilité et de lutte contre la désertification. Animal d’exception, le dromadaire s’impose plus que jamais comme un partenaire et un allié de l’homme et de l’environnement, un pilier des stratégies d’adaptation et une précieuse opportunité à saisir pour le développement.

Ridha Bergaoui

- Ecrire un commentaire

- Commenter