Acétabularia, joyau unicellulaire des îles Kerkennah: de la biologie marine à la pédagogie scientifique

.jpg) Par Zouhaïr Ben Amor. Dr. En Biologie Marine

Par Zouhaïr Ben Amor. Dr. En Biologie Marine

Introduction

Dans l’univers des êtres vivants, rares sont ceux qui parviennent à conjuguer élégance naturelle, unicité biologique et valeur scientifique. Acetabularia, algue verte marine, fait partie de ces organismes exceptionnels. Visuellement saisissante, biologiquement intrigante et historiquement capitale, cette algue unicellulaire a profondément marqué la biologie cellulaire du XXe siècle. En Tunisie, les îles Kerkennah abritent certaines espèces d’Acetabularia, offrant un terrain d’observation inestimable aux scientifiques comme aux pédagogues. Nous avons eu l’occasion d’y mener plusieurs prospections de terrain, en compagnie de mes deux collègues et amis: feu Frej Kartas, dont la mémoire continue de nous inspirer, et Sadok Dridi, compagnon fidèle de nos explorations. Ces expéditions nous ont permis d’approcher Acetabularia dans son habitat naturel, d’en observer la diversité morphologique et d’enrichir notre compréhension de ses potentialités pédagogiques. Dans cet article, nous explorerons non seulement les caractéristiques biologiques de cette algue singulière, mais aussi son rôle dans la recherche, son importance en enseignement scientifique et ses atouts pour la vulgarisation des savoirs biologiques.

I. Portrait d’un organisme hors norme

1. Une cellule géante

Acetabularia appartient à la classe des Ulvophyceae, dans la famille des Polyphysaceae. Bien qu’unicellulaire, elle peut atteindre une taille impressionnante de 5 à 10 cm, ce qui en fait une cellule visible à l’œil nu. Cette particularité la place à la frontière entre le microscopique et le macroscopique, ce qui intrigue immédiatement l’observateur.

Acetabularia appartient à la classe des Ulvophyceae, dans la famille des Polyphysaceae. Bien qu’unicellulaire, elle peut atteindre une taille impressionnante de 5 à 10 cm, ce qui en fait une cellule visible à l’œil nu. Cette particularité la place à la frontière entre le microscopique et le macroscopique, ce qui intrigue immédiatement l’observateur.

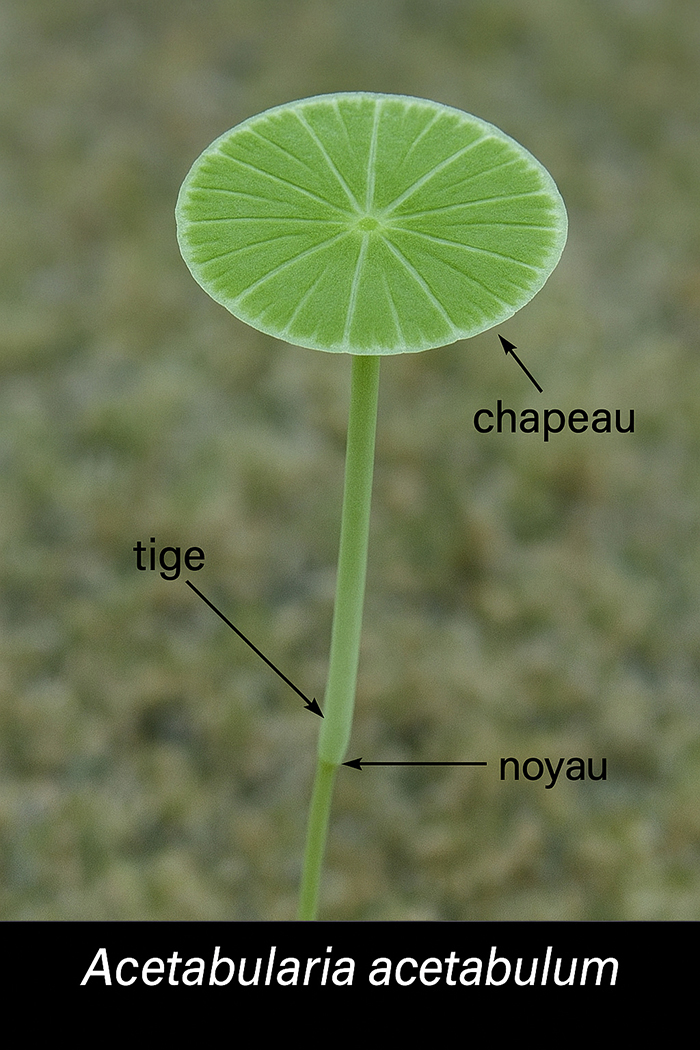

La morphologie générale d’Acetabularia est tripartite :

• Un rhizoïde, ancré dans le substrat marin, contenant le noyau.

• Un stipe (tige) allongé, assurant le soutien.

• Une ombelle ou "chapeau", en forme de parapluie, qui apparaît en fin de développement.

Sa beauté plastique en fait un sujet de choix pour les photographes naturalistes et les manuels scolaires.

2. Unicellulaire, mais complexe

Sous son apparente simplicité, Acetabularia dissimule une organisation cellulaire sophistiquée. Elle contient des chloroplastes actifs, un noyau unique (chez les jeunes individus), un cytosquelette fonctionnel et un système de transport intracellulaire efficace. Cette complexité, conjuguée à son unicité cellulaire, a permis de nombreuses expériences fondatrices en biologie cellulaire.

II. Acetabularia en Tunisie: les îles Kerkennah comme havre

1. Un habitat favorable

Les îles Kerkennah, au large de Sfax, forment un archipel discret mais biologiquement riche. Leurs eaux peu profondes, leur température stable et leur faible industrialisation favorisent le développement de nombreuses espèces marines, dont Acetabularia. Le substrat sableux, la transparence de l’eau et la présence de posidonies créent des conditions idéales pour son implantation.

La présence d’Acetabularia dans ce microcosme méditerranéen est attestée par plusieurs études de terrain menées par des chercheurs tunisiens en biologie marine. Certaines espèces, comme Acetabularia acetabulum, y ont été observées régulièrement.

2. Un potentiel écologique à préserver

Le développement de l’urbanisation côtière et la pollution marine menacent cet écosystème fragile. Préserver les zones marines côtières où Acetabularia prospère, c’est protéger une ressource scientifique et pédagogique précieuse. Intégrer cette espèce dans les programmes de protection de la biodiversité locale, au même titre que les posidonies, permettrait de sensibiliser les jeunes générations à la richesse de leur patrimoine naturel.

III. Une étoile de la biologie expérimentale

1. L’expérience de Joachim Hämmerling

Le nom d’Acetabularia est inséparable de celui de Joachim Hämmerling, biologiste germano-danois, qui l’utilisa dès les années 1930 pour une série d’expériences restées célèbres. En greffant des tiges et des rhizoïdes d’espèces différentes d’Acetabularia, il démontra que la forme de l’ombrelle dépendait du noyau situé dans le rhizoïde. Il montrait ainsi que l'information morphogénétique réside dans le noyau et non dans le cytoplasme. Cette conclusion, avant même l’identification complète de l’ADN comme support de l’hérédité, constituait une avancée décisive.

2. La durée de vie de l’ARNm

L’un des atouts d’Acetabularia est la distance physique importante entre son noyau (dans le rhizoïde) et l’ombrelle, où se forment les structures cellulaires. Cela a permis d’étudier la durée de vie de l’ARN messager (ARNm), en montrant que des protéines pouvaient continuer à être synthétisées dans l’ombrelle même après l’ablation du noyau. Ce fut une avancée majeure dans la compréhension de la traduction génétique et de la stabilité des ARN.

3. Un modèle pour les transports intracellulaires

Grâce à sa grande taille, Acetabularia permet l’observation en direct de mécanismes intracellulaires comme le déplacement des organites, le transport de vésicules, et les flux de cytoplasme (cyclose). C’est un modèle de choix pour visualiser les processus vivants en microscopie.

IV. Un outil pédagogique exceptionnel

1. Une cellule visible à l’œil nu

La première qualité pédagogique d’Acetabularia réside dans sa taille. Elle permet aux élèves de comprendre qu’une cellule peut être immense, brisant ainsi l’idée reçue qu’une cellule est forcément microscopique. Ce constat est particulièrement puissant dans l’enseignement secondaire où les élèves associent souvent "cellule" à "invisible".

En la manipulant en laboratoire ou en l’observant dans son milieu, les étudiants découvrent la variété des formes du vivant et prennent conscience de l’échelle relative des structures biologiques.

2. Une cellule aux fonctions multiples

Acetabularia permet aussi d’aborder, dans les classes terminales ou universitaires:

• La compartimentation cellulaire,

• Le rôle du noyau,

• La transcription/traduction,

• La morphogenèse,

• La mitose et le cycle cellulaire (chez les jeunes cellules).

Elle s’intègre dans les programmes de biologie cellulaire, de génétique, d’embryologie végétale et de physiologie.

3. Un levier pour stimuler la curiosité

En Tunisie, intégrer l’étude d’Acetabularia dans les cursus universitaires (biologie marine, biotechnologie, enseignement des sciences) ou les classes préparatoires permettrait de rapprocher les étudiants de leur patrimoine écologique immédiat. Organiser des sorties pédagogiques à Kerkennah pour observer l’algue dans son habitat est une opportunité unique de relier la science théorique à l’expérience vécue.

V. Vulgariser la science par la beauté du vivant

1. Une algue qui fascine

Sa forme élégante, semblable à une petite ombrelle posée sur une tige, attire immédiatement l’œil. Cette dimension esthétique en fait un vecteur idéal pour des expositions scientifiques ou artistiques. Elle a été représentée dans des illustrations botaniques, des vidéos éducatives, et même des œuvres de bioart.

En racontant son histoire, ses particularités et ses exploits expérimentaux, on captive un public large, bien au-delà des cercles spécialisés.

2. Un sujet pour les médias

Acetabularia peut être mise en avant dans des émissions de vulgarisation, des magazines scientifiques, ou des expositions itinérantes dans les écoles. Une maquette géante en 3D ou des animations interactives autour de ses fonctions cellulaires susciteraient l’intérêt des élèves et du grand public.

3. Une ambassadrice du vivant méditerranéen

Faire d’Acetabularia un emblème de la biodiversité marine tunisienne renforcerait l’attachement des citoyens à leur environnement. Elle pourrait figurer dans des campagnes de sensibilisation, aux côtés des dauphins, des tortues marines et des posidonies.

VI. Une approche interdisciplinaire

1. Art et science

Des artistes tunisiens pourraient s’inspirer de la structure d’Acetabularia pour créer des installations ou des objets pédagogiques. La combinaison entre science et art suscite souvent des vocations inattendues et rend la biologie plus accessible aux non-spécialistes.

2. Philosophie et biologie

La singularité d’Acetabularia relance aussi des interrogations philosophiques : qu’est-ce qu’un individu vivant ? Où commence la complexité ? Une seule cellule peut-elle avoir une forme "organisée" comparable à celle d’un organisme pluricellulaire ?

Ces questions permettent de faire dialoguer science et philosophie dans les classes terminales et les forums de vulgarisation.

VII. Perspectives pour la Tunisie

1. Vers une valorisation pédagogique nationale

Intégrer Acetabularia dans les manuels scolaires tunisiens, organiser des ateliers dans les lycées et les clubs scientifiques, ou encore monter un projet pilote à Kerkennah en collaboration avec les universités (Sfax, Monastir, Tunis El Manar) renforcerait la place de la Tunisie dans la pédagogie innovante en sciences du vivant.

2. Former les enseignants à son usage

Des sessions de formation pourraient être proposées aux enseignants de biologie, avec un kit d’observation, des fiches pédagogiques, des vidéos et des protocoles expérimentaux simples. Cela permettrait de faire d’Acetabularia un exemple concret pour l’enseignement des fonctions biologiques de base.

Conclusion

Acetabularia est bien plus qu’une simple algue. C’est une énigme devenue solution, un outil devenu symbole. De Joachim Hämmerling aux enseignants tunisiens de demain, elle continue de faire dialoguer recherche, pédagogie et vulgarisation. La retrouver dans les eaux claires des îles Kerkennah n’est pas seulement une curiosité biologique ; c’est l’occasion d’ancrer les sciences dans un territoire, de reconnecter les élèves à leur environnement, et de rappeler que, parfois, une seule cellule suffit à tout expliquer.

Zouhaïr Ben Amor

Dr. En Biologie Marine