Georges Canguilhem: Vie, norme et pathologie

.jpg) Par Zouhaïr Ben Amor

Par Zouhaïr Ben Amor

Introduction: Une autre manière de penser la santé et la maladie

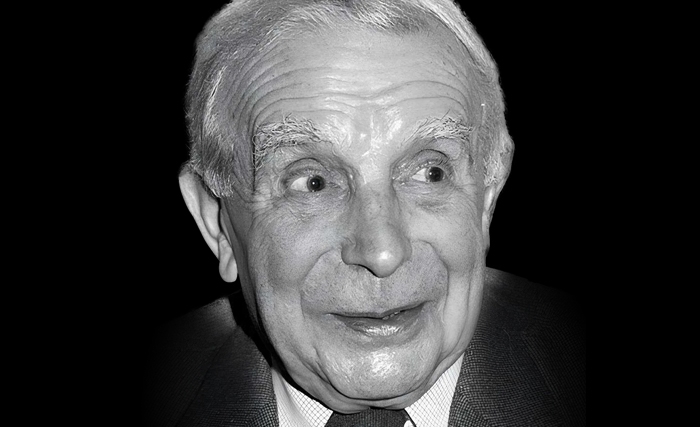

Et si la maladie n’était pas simplement un dérèglement, un échec du corps sain, mais une manière propre de vivre, une autre norme vitale? Avec Georges Canguilhem (1904–1995), philosophe et médecin, la pensée biologique prend une tournure radicalement nouvelle. Contre une médecine qui se voudrait purement objective, il affirme que la vie ne se laisse pas réduire à des chiffres: elle est une activité, une invention constante de normes.

Dans son œuvre majeure Le Normal et le Pathologique (1943/1966), Canguilhem s’attaque à l’idée que la médecine peut définir une «normalité» abstraite et universelle. Il soutient que la norme est vivante, variable, contextuelle. Il en découle une nouvelle façon de penser la santé, la pathologie, et plus largement la condition biologique de l’homme.

I. Une critique du positivisme médical

1.1 Le normal n’est pas une moyenne statistique

Au XIXe siècle, la médecine devient une science objective, mesurant les fonctions biologiques à l’aide d’outils statistiques. Le normal est alors défini comme ce qui se rencontre le plus fréquemment.

Canguilhem dénonce cette approche. La santé ne se mesure pas à des courbes: «Être normal, c’est pouvoir affronter les variations de la norme.»

Un individu peut très bien vivre avec des constantes “hors norme” sans être malade. À l’inverse, on peut souffrir dans un corps objectivement “normal”.

1.2 La médecine n’est jamais neutre

Pour Canguilhem, la médecine n’est pas une science pure : c’est une pratique sociale fondée sur des valeurs. On ne soigne pas des constantes, mais des vies vécues. Derrière chaque diagnostic, il y a un jugement sur ce qu’est une vie acceptable.

II. La vie comme activité normative

2.1 L’organisme vivant produit ses propres normes

Canguilhem reprend une idée fondatrice: le vivant n’est pas passif, il organise son monde, ajuste ses réactions, crée ses règles.

La norme n’est donc pas extérieure, imposée de l’extérieur, mais produite par le vivant lui-même. Chaque organisme se donne des marges de tolérance, établit des seuils à ne pas franchir, en fonction de son environnement, de son âge, de ses besoins.

2.2 La santé: une capacité à instituer des normes

Ce qui définit la santé, ce n’est pas la conformité à un modèle, mais la souplesse, la capacité à instituer de nouvelles normes face aux changements. Le malade, à l’inverse, est celui dont l’organisme n’arrive plus à redéfinir ses équilibres.

«La santé, c’est la marge de tolérance aux infidélités du milieu.»

III. La pathologie : une vie différente, pas une vie inférieure

3.1 Être malade, c’est vivre autrement

Canguilhem ne nie pas la douleur ou la souffrance du malade. Mais il affirme que la maladie est aussi un nouvel état vital. Elle est une autre forme d’équilibre, souvent moins souple, mais organisée autour de nouvelles normes.

Ainsi, le diabétique ou l’asthmatique vivent dans un rapport autre au monde — ils créent un nouveau rapport à leur milieu.

3.2 La maladie révèle la vie

Paradoxalement, c’est dans la maladie que la vie se donne à voir dans toute son intensité. Le malade éprouve son corps, ressent ses limites, doit réapprendre à habiter son être.

La pathologie n’est donc pas un simple défaut mécanique, mais une épreuve existentielle. Elle révèle la profondeur normative de la vie.

IV. Une biologie philosophique et engagée

4.1 L’influence de Canguilhem sur Foucault et la pensée critique

Canguilhem a profondément influencé Michel Foucault, qui fut son élève. Il lui a transmis l’idée que les savoirs scientifiques ne sont jamais neutres, mais traversés par des choix culturels, sociaux, politiques.

C’est cette idée qui nourrira les analyses foucaldiennes sur la médecine, la psychiatrie, la prison: le savoir médical est aussi un pouvoir.

4.2 Une médecine humaine, respectueuse de la vie

Canguilhem milite pour une médecine respectueuse de la singularité de chaque patient, de son histoire, de ses seuils, de ses valeurs.

Il s’oppose à une médecine qui réduirait le malade à ses chiffres, à ses examens, à ses organes. La personne malade est un sujet vivant, porteur d’une histoire, non un objet pathologique.

V. Héritages et actualités: vers une médecine plus vivante?

5.1 Médecine personnalisée, bioéthique et subjectivité

La pensée de Canguilhem entre en résonance avec les défis contemporains:

• La médecine personnalisée vise à adapter les soins au profil biologique et psychologique du patient.

• La bioéthique interroge les valeurs derrière les actes médicaux.

• La psychosomatique redonne une place à la subjectivité dans la maladie.

5.2 Contre la normalisation technologique des corps

À l’ère des algorithmes de santé, des objets connectés, du corps quantifié, la pensée de Canguilhem reste un garde-fou. Elle rappelle que le vivant ne se laisse pas réduire à la norme technique, qu’il échappe toujours à l’objectivation totale.

La médecine ne peut se contenter de réparer des corps comme on répare des machines. Elle doit écouter la vie, dans sa souplesse et ses écarts.

Conclusion: Une philosophie de la vie comme invention

Georges Canguilhem a profondément renouvelé la manière de penser la biologie, la santé, la pathologie. Il a montré que vivre, c’est instituer des normes, et que la maladie n’est pas une simple anomalie, mais une forme autre de rapport au monde.

Sa pensée invite à une médecine plus phénoménologique, plus humaine, plus éthique. Elle nous apprend que le vivant est toujours plus riche que les modèles, qu’il déborde les statistiques, qu’il résiste à la simplification.

À l’heure où la médecine se robotise, où le corps devient une donnée, Canguilhem rappelle que la vie n’est pas un programme : c’est une aventure fragile, normée de l’intérieur, qu’il faut comprendre, accompagner — et jamais normaliser de force.

Bibliographie succincte

• Georges Canguilhem, Le Normal et le Pathologique, PUF, 1943 / 1966

• Georges Canguilhem, La Connaissance de la vie, Vrin, 1952

• Miguel Benasayag, Canguilhem vivant, La Découverte, 2019

• Dominique Lecourt, Georges Canguilhem, une philosophie de la vie, PUF, 2008

• Michel Foucault, Naissance de la clinique, 1963 (influencé par Canguilhem)

Zouhaïr Ben Amor