Mohamed-El Aziz Ben Achour: Une critique de l’enseignement traditionnel au début du XXe siècle

.jpg) Au courant du XIXe siècle, dans divers pays musulmans, dirigeants politiques et oulémas éclairés, prenant conscience du retard accumulé, se penchèrent sur la question de l’enseignement, de son organisation et de ses méthodes. Le constat amer d’une situation scolaire et supérieure marquée par l’ankylose et l’apprentissage passif de manuels, jugés indépassables bien que datant souvent de plusieurs siècles, avait alors conduit à des programmes de réformes. Les résultats furent minces, il faut le dire, à cause des pesanteurs qui affectaient, à Tunis, par exemple, autant l’institution que les mentalités. De sorte que dans les premières années du XXe siècle, la Grande mosquée Zitouna n’avait pas beaucoup évolué depuis les premières interventions de l’Etat beylical en 1842, sous le règne d’Ahmed Pacha Bey.

Au courant du XIXe siècle, dans divers pays musulmans, dirigeants politiques et oulémas éclairés, prenant conscience du retard accumulé, se penchèrent sur la question de l’enseignement, de son organisation et de ses méthodes. Le constat amer d’une situation scolaire et supérieure marquée par l’ankylose et l’apprentissage passif de manuels, jugés indépassables bien que datant souvent de plusieurs siècles, avait alors conduit à des programmes de réformes. Les résultats furent minces, il faut le dire, à cause des pesanteurs qui affectaient, à Tunis, par exemple, autant l’institution que les mentalités. De sorte que dans les premières années du XXe siècle, la Grande mosquée Zitouna n’avait pas beaucoup évolué depuis les premières interventions de l’Etat beylical en 1842, sous le règne d’Ahmed Pacha Bey.

Apartir du protectorat français établi en 1881, les écoles bilingues administrées par la nouvelle direction de l’Instruction constituèrent, avec leurs méthodes modernes, un redoutable concurrent de l’école musulmane, en même temps qu’elles firent prendre conscience aux plus avisés des jeunes «moudarrès» de la Zitouna d’une nécessaire mise à niveau de la vieille université. En 1903, le plus brillant d’entre eux, le cheikh Mohamed-El Tahar Ben Achour, professeur de première classe, entreprit de donner un témoignage de la situation inquiétante de l’enseignement traditionnel sous la forme inédite d’un essai critique auquel il donna le titre d’Alaysa al Subhu bi qarîb (inspiré du verset 81 de la sourate Hûd). Ce verset, qui signifie que « l’aube est proche malgré tout », était tout à fait approprié puisqu’il est aussi porteur d’espoir. Lorsqu’il rédige son témoignage, Tahar Ben Achour, alors âgé d’une vingtaine d’années, est déjà connu non seulement pour son intelligence et son savoir mais aussi pour ses idées réformistes. La date de 1903 correspond d’ailleurs à une période de regain de la réflexion relative à l’état de l’enseignement musulman. En 1901-1902, une série d’articles déplorant la décadence de l’institution zitounienne et parus dans le journal Al- Nahdha provoquèrent une violente réaction de l’establishment de la vénérable mosquée-université. Il s’ensuivit une polémique entre réformistes et conservateurs dans la presse de langue arabe. Cette date coïncidait aussi et surtout avec celle de la seconde visite en Tunisie du grand ouléma réformiste égyptien Mohamed Abdouh dont le jeune cheikh Ben Achour partageait les idées et qu’il eut l’occasion de recevoir à Tunis. L’exemple stimulant du mufti d’Egypte et l’obstination réactionnaire de la plupart des oulémas avaient renforcé chez Si Tahar la conviction d’un nécessaire combat pour la réforme. Pour convaincre ses contemporains de l’urgence d’un aggiornamento, le cheikh décrit dans Alaysa al subhu bi qarîb l’état déplorable dont il fut témoin d’abord comme étudiant (et auquel il échappa aux effets dévastateurs grâce à son milieu familial propice à l’épanouissement intellectuel) puis comme enseignant. Il dénonce en particulier le culte voué aux auteurs anciens qui avait abouti à ignorer l’évolution du monde et à se satisfaire de la sclérose pédagogique et académique. Voici un éloquent exemple de son témoignage : «Les temps changent, les sciences évoluent sans cesse et les nations prospèrent, alors que nous demeurons prisonniers de nos disciplines et de nos livres. A chaque évolution réalisée par les autres, à chaque progrès enregistré, nous ne faisons que nous crisper encore plus sur notre passé, que nous cloîtrer derrière nos portes. A telle enseigne que l’homme du XIVe siècle [XXe siècle] par ses connaissances, son savoir et son raisonnement, ressemble à s’y méprendre à un homme du IXe ou du Xe siècle.» Et Ben Achour d’ajouter «Cela est dû à une longue interruption de la production scientifique depuis longtemps figée au stade où l’avait laissée les grands auteurs des temps anciens.»

La sclérose de l’enseignement, relève l’auteur, se traduisait par une méthode d’enseignement affreusement antipédagogique dont une des manifestations les plus fâcheuses était le déséquilibre entre les disciplines au sein d’une institution qui, bien que religieuse, se voulait généraliste. Certaines étaient particulièrement négligées telles que la géométrie, l’arithmétique, la langue et la littérature, la grammaire et l’histoire. D’autres, par contre, étaient abondamment enseignées comme le fiqh (droit) et le Hadith (Tradition du Prophète). L’enseignement était dispensé de manière dogmatique par le recours à l’apprentissage par cœur d’antiques traités et par l’absence d’exercices. Ces usages étaient aggravés par le déséquilibre entre le niveau des manuels et celui des élèves des petites classes qu’on obligeait à réciter des ouvrages qu’ils ne pouvaient comprendre. «On infligeait ainsi aux débutants, écrit Tahar Ben Achour, l’apprentissage des commentaires d’introduction aux Catégories d’Aristote connus sous le nom d’Isagogè en logique tout simplement parce qu’il était similaire en volume [ !] à un manuel de syntaxe sans songer un instant à l’écart entre les exigences des deux disciplines en matière de capacité intellectuelle.»

Aussi, cet enseignement de basse époque n’avait-il abouti qu’à former des esprits scolastiques et réduire le savoir à des gloses (charh-churûh) et surgloses (hâchiya –hâwâchî). Les résultats étaient affligeants : les élèves étaient astreints à apprendre trop de choses, avaient l’esprit encombré et éprouvaient de grandes difficultés à retenir l’enseignement reçu. A l’égard du corps enseignant, le cheikh Tahar est très critique mais sans exagération cependant, car les mêmes reproches leur seront sans cesse adressés par différents témoins et observateurs tout au long du XXe siècle, tout comme à leurs homologues d’autres pays musulmans. Il leur reproche le manque d’assiduité, le refus de sortir des sentiers battus, et une fâcheuse tendance à s’attarder sur des points de détail pendant des heures, des semaines et des mois. Tout cela s’accompagnait d’un comportement très peu académique. « La mesquinerie est un trait largement répandu, lit-on dans Alaysa. Elle se manifeste par l’intérêt accordé à l’aspect terre-à-terre des choses, la médisance à l’égard des collègues, et l’autosatisfaction (…) «de sorte, conclut-il, qu’on rencontre rarement dans ce milieu des hommes exigeants, probes et francs.»

Il était donc impérieux, aux yeux de notre jeune ouléma, de redonner à l’enseignement zitounien sa fonction initiale qui est «le perfectionnement de l’être humain par la lumière de la raison». La réforme qu’il propose – et que, plus tard, appelé à la haute fonction de cheikh-directeur de la Grande mosquée – et– annexes en 1932-33 puis de 1945 à 1950– il s’efforcera de mettre en œuvre- devra s’articuler autour des points suivants: s’adapter aux temps nouveaux et à l’évolution de la vie sociale dans le monde, réhabiliter l’esprit critique, s’ouvrir à la civilisation universelle, maîtriser la langue et la littérature arabes. Pour ce faire, il conviendra de rendre l’enseignement obligatoire, de fixer les programmes de manière rigoureuse, d’harmoniser le niveau d’entrée à la Zitouna et, pour cela, instituer un enseignement primaire uniforme, décentraliser l’enseignement afin de faciliter les conditions de vie et d’études des élèves de l’intérieur du pays, répartir les élèves par classes et moduler la pédagogie en fonction du niveau des élèves, introduire les exercices et le contrôle périodique des connaissances, et, enfin, enseigner l’hygiène et instituer les activités de plein air. Ici apparaît déjà ce qui sera une constante dans l’œuvre réformatrice du cheikh tout au long de la première moitié du XXe siècle : l’appel à l’effort intellectuel personnel, un jihad sur soi et un recours au raisonnement critique. Ce réformisme élitiste fondé sur l’esprit éclairé, l’érudition critique, la rigueur, le refus de la complaisance fit à la fois la grandeur et la faiblesse de l’engagement réformiste du cheikh. Admiré et respecté par tous, assuré de la fidélité agissante de ses partisans dans toutes les régions du pays, il suscita cependant l’hostilité de ses ennemis conservateurs attachés aux vieilles habitudes qui minaient la Zitouna; notamment une routine nonchalante et un ostracisme à l’égard des étudiants des milieux défavorisés qui révoltait Ben Achour. Cette injustice méprisante de certains responsables de la Grande mosquée, il réussira, en effet, à l’éradiquer dès les années 1930 en sa qualité de cheikh- directeur. Inquiets de l’immense prestige du cheikh, notamment au sein de la population, ainsi que de son indépendance vis-à-vis des mots d’ordre nationalistes, le Destour puis le Néo-Destour, exploitant le mécontentement de l’establishment zitounien, orchestrèrent en 1933, puis en 1950-51, de violentes campagnes de dénigrement, voire de calomnies qui n’eurent pour effet que de perturber la mise en œuvre espérée d’une renaissance de l’enseignement islamique.

Le refus du cheikh d’assujettir la pensée et l’action réformistes dans l’enseignement aux objectifs des autorités et aux mots d’ordre des partis expliquerait le fait que Alaysa alsubhu bi qarîb resta à l’état de manuscrit et ne fut publié qu’en 1967, c’est-à-dire après la suppression de l’institution scolaire et universitaire de la Zitouna. La décision de l’auteur de ne pas livrer son essai à l’impression s’explique aussi par son refus de cautionner involontairement une attaque contre la Grande mosquée dans un contexte colonial. Il écrit ainsi dans sa préface à la première édition «une fois mon livre achevé, je l’ai gardé par devers moi de crainte qu’il ne fût pris dans la tourmente des passions partisanes (‘awâssif al ahwâ)». Il est possible aussi que la rédaction de cet essai, à la fois témoignage et programme, ne fût qu’une indispensable confrontation avec ses propres idées, qu’une façon d’aiguiser sa pensée avant de s’engager dans l’action réformatrice. Une fois l’ouvrage achevé, sans doute préféra-t-il, dans le même esprit que les deux célèbres philosophes, abandonner le manuscrit «à la critique rongeuse des souris».

.jpg)

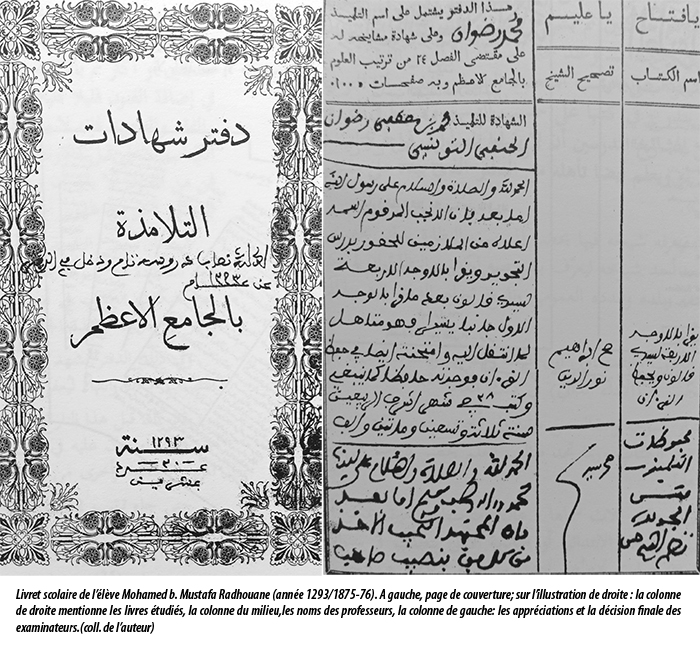

Peu importe toutefois qu’Alaysa soit resté plus de cinquante ans sans être livré au public. Ecrit par celui qui n’allait pas tarder à devenir le plus illustre des maîtres de la Zitouna, cet essai pose sur l’enseignement musulman traditionnel un regard émanant de l’intérieur et qui se distingue néanmoins par l’originalité anticonformiste, la liberté de ton et l’esprit critique. Il constitue également un témoignage capital sur l’existence au sein de la Grande mosquée d’un courant réformiste qui s’était manifesté dès le XIXe siècle chez un Mahmoud Kabadou (mort en 1871) puis chez un Salim Bouhageb (m. 1924) et un Mohamed b. Mustafa Bayram V (m. en 1889 en Egypte). Cette volonté de renouveau, que l’échec de la politique de réforme du Premier ministre Khérédine (1873-1877) avait affaiblie, connut un nouvel essor à l’extrême fin du XIX e siècle sous l’impulsion de certains élèves de Bouhageb comme Abdelaziz Messaoudi, El Miqdâd El Warttanî, Lakhdhar Ben Houcine et, bien sûr, Tahar Ben Achour. L’enseignement de la Zitouna devint dès lors l’objet d’un débat de plus en plus vif entre conservateurs et modernistes. Les premières années du vingtième siècle virent, en outre, l’émergence d’un courant protestataire interne à la Grande mosquée qui prit rapidement la forme d’un mouvement estudiantin dont le moment fondateur fut la première grève des étudiants zitouniens en 1910. Ils réclamèrent, à la fois, une réforme de leur enseignement et l’amélioration de leurs conditions de vie difficiles, voire misérables pour les plus pauvres contraints de s’entasser, loin de leurs familles, dans des médersas et autres logements insalubres. Leur protestation n’allait cesser dès lors de ponctuer la vie de l’institution durant les années 1930. Dans les années 1947-1955, elle aboutit à un affrontement violent, parfois sanglant entre l’organisation «La Voix de l’étudiant zitounien» (Sawt el Talib el Zaytûnî), proche du cheikh Ben Achour et de son fils Mohamed-El Fadhel, et le Néo-Destour. La question de l’enseignement zitounien fut submergé par les querelles politiques et idéologiques, sur fond d’arabisme, d’islamisme d’une part, et de modernisme « à l’européenne » d’autre part. Tout cela se fit, évidemment, au détriment du renouveau pédagogique et scientifique serein tant souhaité par l’auteur d’Alaysa al subh bi qarîb.

En 1956, le cheikh Tahar Ben Achour qui avait été éloigné en 1950 de la direction de la Grande mosquée par le bey à l’instigation de Salah Ben Youssef, alors secrétaire général du Néo-Destour et puissant ministre de la Justice dans le ministère Chenik dit de « négociations» avec la France, est nommé, à l’initiative du président du Conseil Habib Bourguiba, recteur de l’université Zitouna (‘âmîd al jâmi’a al zaytunia). Poste qu’il conserva jusqu’en avril 1960, date à laquelle il fut «admis à faire valoir ses droits à la retraite» à l’issue du conflit qui l’opposa, ainsi que le mufti de Tunisie Mohamed-El-Aziz Djait, au président Bourguiba lors de la crise du Ramadan. En 1961, l’université Zitouna fut réduite au rang de faculté de théologie dépendant de la nouvelle université de Tunis. Il faudra attendre l’année 1987-88 pour assister, par décret du président Zine El Abidine Ben Ali, à la création d’une université regroupant un institut supérieur de théologie, un institut supérieur de la civilisation islamique et un centre d’études islamiques, à laquelle on donna le nom plus que millénaire d’El Zitouna avec l’espoir, souvent déçu mais toujours vivace, d’une renaissance de l’esprit de la haute époque arabo-islamique.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

Pour la biographie du cheikh, son œuvre et son rayonnement, voir le chapitre le concernant dans notre livre La Tunisie, la Méditerranée et l’Orient au miroir de l’histoire, Leaders, 2019, pp. 104-119