Mohamed-El Aziz Ben Achour: La convivialité au temps des beys

.jpg) Longtemps et jusqu’au cœur du vingtième siècle, la convivialité tunisienne reposa sur un ensemble de valeurs primordiales partagées par tous les milieux sociaux. Toutefois, on imagine aisément qu’elle n’avait pas un caractère uniforme et que ses manifestations variaient selon que l’on se trouvait à la ville ou à la campagne, chez les sédentaires ou les nomades, chez les élites sociales ou dans le peuple.

Longtemps et jusqu’au cœur du vingtième siècle, la convivialité tunisienne reposa sur un ensemble de valeurs primordiales partagées par tous les milieux sociaux. Toutefois, on imagine aisément qu’elle n’avait pas un caractère uniforme et que ses manifestations variaient selon que l’on se trouvait à la ville ou à la campagne, chez les sédentaires ou les nomades, chez les élites sociales ou dans le peuple.

Au temps des beys, comme durant les périodes plus anciennes, l’éthique musulmane constituait le socle de la convivialité. Dans ses rapports avec ses coreligionnaires, le croyant devait se plier à un ensemble de règles de politesse, de bienséance, de solidarité et d’assistance dont la référence majeure était l’islam, ses principes et sa culture. Les grandes fêtes étaient des fêtes religieuses et les événements qui constituaient les moments forts de la vie - les naissances, la circoncision, les mariages et la mort - mettaient en mouvement une convivialité conforme à des règles bien établies et aux étapes bien définies. A cet ensemble de valeurs et de pratiques s’ajoutaient et se mélangeaient divers usages que les sociétés de l’Orient musulman avaient en partage. Abondance des marques de politesse, sens aigu de la dignité, pouvoirs étendus des tenants de l’autorité non seulement politique et religieuse mais aussi tribale et familiale ; tous ces chefs ayant en contrepartie un devoir de protection au bénéfice des plus faibles, respect et obéissance des plus jeunes à l’égard des aînés, des femmes aux hommes. Tout cela s’exprimait dans des cadres sociaux rigides marqués par le sens de la hiérarchie, le goût des positions sociales bien définies et héritées, un contrôle social sévère (on se connaît, on s’entraide mais on se surveille et on se corrige aussi), par la séparation des sexes et la prééminence masculine.

Dans les villes, et particulièrement à Tunis, capitale politique, religieuse, intellectuelle et économique depuis le XIIIe siècle, la convivialité prenait des formes complexes enrichies par le raffinement discret propre aux vieilles cités musulmanes où le modèle à suivre était celui des lettrés, des magistrats et chefs religieux et des grands marchands. Cette urbanité, qui n’aimait guère l’ostentation et la fantaisie, s’accordait quelque souplesse à l’occasion des fêtes et liesses populaires.

La présence ancienne d’une communauté juive tunisienne qui partageait avec les musulmans un ensemble d’usages distinguait le milieu urbain par une cohabitation paisible, une culture de la tolérance et, malgré les préjugés, une aptitude de la population musulmane à la diversité culturelle et religieuse. A la fête de pessah, les juifs offraient à leurs amis musulmans les galettes de pain azyme. Lors du sabbat, leurs voisins musulmans se chargeaient volontiers de quelques menues tâches proscrites ce jour-là. Dignitaires et notables musulmans les félicitaient à l’occasion de leurs fêtes et leur faisaient des cadeaux. On relève ainsi dans le livre de comptes du vizir Mohamed-El-Aziz Bou Attour pour le mois d’avril 1891, à l’occasion du pourim, un don aux membres de sa suite de «cinq moutons, deux à Jarmoun, deux à David et un au fils de Bîchî».

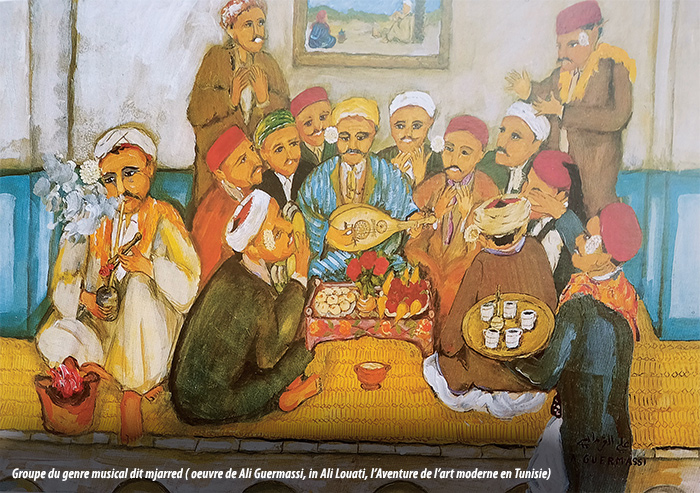

La convivialité citadine s’exprimait dans des lieux déterminés. La maison était le lieu privilégié de la vie féminine. Tout était prétexte à des réunions agréables entre parentes et voisines : la préparation annuelle au début de la belle saison des provisions d’hiver (el ‘oula) et les préparatifs d’une naissance, d’une circoncision, d’un mariage, en particulier la confection des gâteaux qui devaient impérativement être faits à domicile. Le ramadan et l’aïd, le mawlid (commémoration de la naissance du Prophète) et le jour de l’an hégirien étaient l’occasion d’une intense activité culinaire et l’on échangeait volontiers les préparations d’une maison à l’autre. Lors d’un décès, la maison connaissait une animation particulière qui avait pour but d’entourer constamment la famille en deuil. Ainsi, les parentes les plus proches étaient tenues, selon la tradition, de demeurer quelques jours dans la maison du défunt. Quant aux hommes, proches, amis et connaissances, ils ne manquaient pas de rendre visite à la famille lors des cérémonies prévues par la coutume. En matière de convivialité masculine, la maison ne pouvait s’ouvrir aux amis du maître que dans le cas des hauts personnages dont la demeure ou le palais étaient conçus de telle sorte qu’un salon de réception disposant d’un accès indépendant permît de recevoir des hommes sans porter atteinte à l’intimité de la famille. Si, d’une manière générale, l’habitation traditionnelle était repliée sur la famille et une domestique, les palais et grandes demeures disposant de vastes dépendances connaissaient une convivialité en quelque sorte verticale exercée par le maître de maison au profit de certaines de ses connaissances. Il était fréquent d’y rencontrer quelque honorable lettré désargenté comme, dans les années 1930, les cheikhs Manachou et Bach Tobji, qui passaient l’essentiel de l’année chez la princesse Kmar, chez les Bayram, les Ben Mrâd et les Ben Achour. Des amis de province de passage en ville étaient hébergés par un ancien camarade d’études. C’était le cas, nous rapporte Ben Dhiaf, du cheikh Sâlih Ben Abdeljabbar qui était l’hôte de son ami le grand mufti de Tunisie, Ibrahim el Riahi. Il n’est pas jusqu’au puissant Youssouf Saheb Ettâbaa qui ne donnait l’hospitalité à El Hâj Mohamed Sboui, chef de la tribu des Zlass, lorsqu’il séjournait à Tunis. Outre l’exemple connu des étudiants nécessiteux dont la nourriture était fournie par telle ou telle famille, ou encore celui de la prise en charge du précepteur des enfants. Il était courant que des immigrés soient recueillis un temps au sein d’une grande famille, comme le poète populaire Ahmed Ben Moussa dans la demeure des imams de la Grande mosquée Zitouna, les Mohsen. Cet usage se retrouvait également chez les femmes. Il était fréquent que la maisonnée comptât quelque dame des faubourgs ou de l’intérieur du royaume qui passait quelques semaines ou quelques mois au sein de la famille et qui tenait compagnie à la maîtresse de maison cloîtrée chez elle. En effet, si les femmes du peuple pouvaient sortir pour se rendre en groupe aux visites des morts au cimetière ou aux zaouias pour quelque pratique de dévotion maraboutique, le plus souvent prétexte à réunions amicales, les dames de la haute société étaient astreintes à un isolement heureusement tempéré par une maisonnée nombreuse, les visites et au printemps puis en été le loisir d’une villégiature dans les résidences familiales et leurs vastes jardins des environs de la ville. Le petit groupe des mères, sœurs, des cousines et des servantes pouvaient effectuer, sous bonne escorte, des promenades champêtres et, au plus fort de la canicule, prendre des bains de mer à l’abri des regards grâce à des pavillons sur pilotis conçus à cet effet. D’ailleurs, pour tous, hommes et femmes, adultes et enfants, le retour de la belle saison et de la villégiature (khlâa), le séjour dans les résidences d’été ajoutaient à la convivialité habituelle une exubérance particulière. Les après-midi, les notables recevaient dans leurs jardins ombragés. Les nuits d’été étaient l’occasion de longues veillées entre amis. C’était aussi la saison des arts et le plaisir de se retrouver pour jouer et écouter du malouf, des chants soufis, de la poésie, d’autant qu’au XXe siècle, les associations musicales, théâtrales, sportives ne cessèrent de se développer.

Le hammam, élément essentiel de l’hygiène musulmane, constituait un autre lieu où s’exprimaient l’art de vivre et le goût de la conversation. Nombreux dans les médinas, ces bains étaient, en général, réservés aux hommes le jour et aux femmes le soir. Certains établissements étant exclusivement consacrés à l’un ou l’autre sexe. Lors des préparatifs du mariage, le hammam réunissait dans la bonne humeur la parentèle et les amies. Dans les souks, la convivialité, un peu claquemurée, était de mise. La proximité de la grande mosquée, la surveillance tatillonne des amines (chefs des corps de métiers), la culture économique répugnant à l’âpreté au gain, tout cela conférait à ce réseau essentiel des médinas une urbanité particulière. Artisans et commerçants, amenés à s’absenter un moment, n’avaient pas besoin de fermer leur boutique, souvent minuscule d’ailleurs. Il leur suffisait d’étendre symboliquement un mouchoir. Expression attachante de la bienséance, l’usage recommandait que, de bon matin, à l’ouverture, lorsqu’un marchand avait déjà reçu un client, il oriente subtilement le suivant vers son voisin encore en attente du premier acheteur, « pour la baraka» de l’un et de l’autre. Evidemment, des tensions et des conflits professionnels ne manquaient pas de survenir, surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle lorsque la concurrence étrangère mit en péril l’artisanat local.

Situés principalement dans les souks ou dans les faubourgs, les cafés étaient très appréciés. On y servait surtout le café turc dit qahwa zazwa (on dit, à présent, improprement qahwa ‘arbî), le narguilé aussi. Quant au thé, il n’a été introduit que bien plus tard au XXe siècle avant de connaître la vogue qu’on lui connaît encore aujourd’hui. On y jouait au jacquet, aux cartes, aux dames. Avant l’arrivée de la T.S.F. (comme on disait aussi dans le parler tunisien), on y écoutait le fdâoui, conteur si habile à évoquer les prouesses des figures légendaires d’Antar et de Dhiab, et Zâzya héros et héroïne de la geste hilalienne. Les notables qui ne pouvaient recevoir chez eux mais dont la position sociale interdisait de fréquenter les cafés de la médina et des faubourgs se retrouvaient dans des locaux initialement conçus pour un usage commercial, aménagés pour boire un café et bavarder sans se mêler au petit peuple. Sous le Protectorat, la fréquentation des cafés chics des quartiers européens devint par contre une marque de distinction pour les élites musulmanes, exception faite des oulémas, bien entendu.

Hormis le dédale des souks, la rue était un espace peu apprécié des citadins, sinon pour les déplacements. Toutefois, la notion d’el houma (le quartier) était prégnante. Elle donnait lieu à une culture de la solidarité entre voisins et un devoir de protection de la part des personnages puissants ou influents qui y résidaient. Les rivalités entre jeunes des quartiers suivaient un certain code équivalant à une sorte de convivialité en creux, de sorte que les batailles rangées dégénéraient rarement.

L’importance des confréries religieuses et la vénération vouée aux saints et saintes du maraboutisme faisaient des zaouias des lieux de grande convivialité autour du rituel soufi. Les séances de dévotion ou propitiatoires entretenaient le lien social et les pèlerinages annuels (kharja, zarda) aux tombeaux des saints constituaient autant d’occasions plus ou moins fastueuses de retrouvailles, de rencontres, de festins et de spectacles. Au printemps, dans les environs champêtres de Tunis, la zaouia de Sidi Ali el Hattab, un des compagnons du fameux Sidi Belhassan (XIIIe siècle) accueillait ainsi des familles qui, logeant dans des chambres aménagées dans la cour, participaient au pèlerinage annuel tout en profitant de la douceur du climat et des veillées à la belle étoile.

Le peuple savait vivre, lui aussi, dans une ambiance propice aux bonnes relations et à la gaîté. Les réunions autour de poètes et de chanteurs, l’emploi d’un instrument de musique, né dans ce milieu parfois mal famé, le mezoued tissaient des relations amicales qui pouvaient dégénérer sous l’effet de l’alcool. On appréciait également le théâtre d’ombres (karakouz) ou de marionnettes («Ismaïl Bâchâ»). Quoique mal vue par la bienséance officielle, la consommation du haschich (connu sous le nom de takrourî), en vente libre jusqu’en 1952, donna naissance à la confrérie inoffensive des tkârlîya, bohêmes sympathiques, chantres de la philosophie populaire et amateurs de serins en cage. La convivialité prenait aussi, dans les milieux populaires, des formes pittoresques en raison de l’existence de communautés ethniques et ethnico-professionnelles qui, en des occasions dûment fixées, organisaient des processions hautes en couleur. La communauté noire se rendait ainsi en groupe à Sidi Saâd, leur saint vénéré et, jusqu’aux années 1940, nous dit le musicologue Mohamed El Garfi, les Kabyles zouaouas, descendants des fameux combattants beylicaux, organisaient au mois d’octobre leur «kharja» qui les conduisait de Sidi Chiha de Bab Souika jusqu’au mausolée de leur protecteur Sidi el Béchir à l’autre bout de la ville.

Les milieux interlopes n’étaient pas en reste. Depuis toujours, une vie nocturne développait une sorte de convivialité canaille qui n’était pas pour déplaire aux voyageurs étrangers et non des moindres, comme Flaubert, séjournant à Tunis en 1858 et fréquentant à son habitude danseuses et prostituées, ou bien encore Maupassant, qui se trouvant en Tunisie en 1887, nous conte sa découverte des maisons clandestines des bas quartiers de la médina : «Avec des précautions infinies, on me fit pénétrer dans le logis des grandes courtisanes arabes. (…) Dans une maison publique? Oui, nous sommes dans une maison publique, et rien au monde ne m’a donné une sensation plus imprévue, plus fraîche, plus colorée que l’entrée dans cette longue pièce basse où ces filles parées dirait-on pour un culte sacré attendent le caprice d’un de ces hommes graves qui semblent murmurer le Coran jusqu’au milieu des débauches.» (Voyages en Tunisie. Chateaubriand, Dumas, Flaubert, Maupassant. Textes établis par Pierre-Marc de Biasi, Cnrs éditions, 2020).

Au sein de la société européenne, consuls, dignitaires beylicaux comme les Bogo ou les Raffo et les riches négociants marseillais et génois, les médecins italiens réussissaient à créer une ambiance conforme aux habitudes du vieux continent. Installés dans le quartier franc (à proximité de la Porte Bab el Bhar), ils tenaient table ouverte, organisaient des bals, invitaient des troupes de théâtre de France et d’Italie. Sous le protectorat, le mode de vie européen s’épanouit dans la ville nouvelle et constitua progressivement un redoutable concurrent pour l’art de vivre traditionnel.

Dans le monde des campagnes, une convivialité exigeante se réclamait autant d’un antique héritage bédouin que de l’islam. Sa vertu centrale, universellement connue, était l’hospitalité donnée avec générosité à l’étranger de passage. Les temps forts de la vie sociale étaient l’occasion de réjouissances et de festins auxquels on associait un large éventail de personnes.

Le clou en était toujours les joutes équestres (ou fantasias), offertes par la famille de l’enfant circoncis ou du marié, connues sous le nom de mal’ab-s agrémentés de cavalcades ou d’exercices équestres plus légers appelés mdâourî, au son du tambour (tbal) et de la zokra sur fond de zgharît (« you-yous), ces cris d’allégresse encore en usage aujourd’hui chez les femmes des campagnes et des villes. Les activités agricoles et pastorales, comme les semailles, la moisson, le battage, la tonte à l’occasion desquelles la solidarité entre cultivateurs et l’entraide étaient de règle, donnaient lieu à des moments de joie autour d’un méchoui et de son couscous. On chantait, on appelait de ses vœux la baraka et l’on prenait soin de chasser le mauvais œil par un langage approprié. Tous les ans, le pèlerinage aux tombeaux des saints comme ceux de Sidi Bou Ali, le «sultan du Djérid», de Sidi Bou Hlel dans la région de Tozeur, drainait une foule nombreuse d’adeptes venus de différentes régions qui campaient avec leurs familles autour du mausolée pour un séjour d’une intense activité culturelle, sociale et économique.

Au tournant des années 1950, l’art de vivre à la tunisienne subit des changements. A Tunis d’abord, dans les grandes villes ensuite, de nouveaux usages apparurent en raison de l’influence européenne et l’essor d’une élite musulmane moderne. Timidement, puis de manière généralisée, on s’accoutuma aux réceptions mixtes, aux mariages à la mairie et dans les hôtels. Sous la république, surtout à la fin des années 1960, le caractère multiculturel, cosmopolite qui enrichissait la convivialité tunisienne, en particulier au temps du protectorat, dans les quartiers modernes des grandes villes et s’épanouissait dans les cafés, restaurants select, brasseries, cabarets et kiosques à musique ne cessa de décliner depuis le départ des Européens mais surtout des juifs. Ces derniers étaient les vrais acteurs de ce savoir-vivre à la fois traditionnel et ouvert sur les mœurs et loisirs européens qui faisait le charme tout méditerranéen de nos villes.

Aujourd’hui, en Tunisie comme ailleurs, les exigences de la vie moderne battent en brèche la convivialité traditionnelle, gomment les particularismes et perturbent les usages anciens liés à la politesse et au savoir-vivre. La sédentarisation et l’exode rural, l’émigration en Europe donnent aux relations sociales dans les milieux populaires un caractère hétérogène auquel, quoique sous une forme différente, la haute société n’échappe guère. En revanche, la convivialité actuelle est moins ségrégationniste, moins guindée, moins surfaite bien que snob parfois. L’émancipation féminine et l’élévation du niveau intellectuel de la population– malgré les efforts pernicieux d’activistes obscurantistes apparus au grand jour depuis 2011 – ont modifié les rapports entre hommes et femmes, et la mixité est entrée, vaille que vaille, dans les mœurs. Les difficultés matérielles qui affectent à présent des couches de plus en plus larges de la population, l’incivisme dans la rue, aggravé par les embarras de la circulation, donnent aux rapports entre les citoyens un caractère souvent agressif qui choque, quand il ne met pas en péril la sécurité des usagers. Aussi, l’évocation de la convivialité de jadis et naguère pourrait-elle contribuer, par le biais de l’enseignement et de la culture, à asseoir une urbanité attachée à ses racines et ouverte sur une modernité positive, c’est-à-dire fondée sur l’esprit civique et la discipline. La volonté politique incarnée par un Etat fort, conscient des défis qui menacent l’identité nationale serait, en la matière, d’une importance vitale.

Mohamed-El Aziz Ben Achour