La Tunisie et la rivalité entre les puissances au XIXe siècle: Une souveraineté bousculée

Lorsqu’ à l’issue d’un long duel en Méditerranée entre Turcs et Espagnols, le royaume de Tunis fut conquis par les troupes de Sinân en 1574, il tomba au rang de province ottomane administrée par un pacha et diverses autorités militaires et civiles nommés par le Sultan. Au XVIIIe siècle, cependant, les beys de la dynastie husseïnite, menant à son terme une politique inaugurée au XVIIe siècle par certains deys et les beys mouradites, réussirent à imposer au gouvernement impérial de Constantinople leur autonomie et le caractère héréditaire de leur pouvoir. Toutefois, les beys de Tunis demeuraient des vassaux du Sultan, commandeur des croyants, calife (successeur) du Prophète et Ombre de Dieu sur Terre ( Dhil Allah fî al Ardh). Cette allégeance se traduisait par la frappe de la monnaie au nom du sultan régnant, les prières adressées à Dieu pour la gloire du calife par les imams le vendredi, le versement d’un tribut annuel (rapidement réduit à l’envoi de cadeaux), et la sollicitation par chaque nouveau bey du firman (décret) impérial lui accordant le titre de pacha ottoman avec le grade de farîk (ou amîr oumarâ, général) et plus tard celui de mouchîr (maréchal).

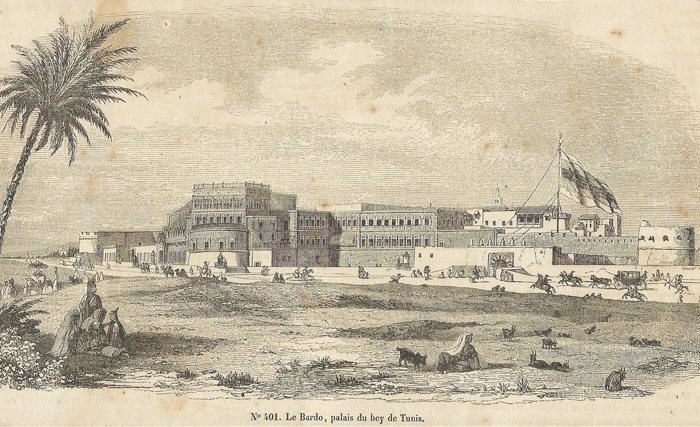

Les beys étaient également tenus de contribuer à l’effort de guerre de l’empire par la mise à la disposition de l’armée et de la marine ottomanes, de soldats et de navires tunisiens comme ce fut le cas lors de la bataille navale de Navarin en 1827 et de la guerre de Crimée en 1854-1856. Au plan diplomatique, c’est cette allégeance qui explique que les représentants des puissances auprès du Bey étaient des consuls chargés d’affaires, comme c’était le cas dans d’autres provinces ottomanes. Les ambassadeurs étant accrédités auprès du seul Sultan. Toutefois, les beys étaient habilités à signer des traités avec les Etats étrangers en matière de paix et de commerce. Selon les usages de l’époque, leur sceau apposé au bas des traités était accompagné de celui du Dey et de l’Agha du Divan des janissaires (ces autorités étaient connues dans le vocabulaire des chancelleries étrangères sous le nom de «puissances de Tunis »). A partir des premières années du XIXe siècle, la seule partie contractante fut désormais le Bey, reflet diplomatique d’une concentration définitive du pouvoir entre ses mains.

De la sorte, et bien que vassaux, de jure gouverneurs héréditaires d’une province, les princes tunisiens agissaient en toute liberté dans la défense de leurs intérêts et de leur territoire face à leurs voisines, les régences d’Alger et de Tripoli. Ainsi, en 1807, l’armée du bey Hammouda Pacha, commandée par Youssouf Saheb-Ettabaâ, réussit-elle à bouter hors des frontières les troupes du Dey, libérant la régence de l’encombrante tutelle imposée par le Dey d’Alger au motif qu’il avait donné refuge aux fils de Husseïn Bey Ben Ali, vaincus par leur cousin en 1740, puis permis leur retour au pouvoir en 1756. Avec encore plus d’indépendance et d’audace, le même Hammouda Pacha vola au secours des princes Qaramanli qui gouvernaient la Tripolitaine selon un modèle inspiré du modèle tunisien. Les querelles au sein de la famille régnante suscitèrent des troubles qui inquiétèrent la Sublime Porte. En 1793, le sultan Sélim III confia à un officier du nom d’Ali Borghol la mission de mettre fin au pouvoir des Qaramanli et, en sa qualité de gouverneur, de rétablir une administration relevant directement du gouvernement impérial. Les princes tripolitains trouvèrent refuge chez Hammouda, qui les reçut avec tous les honneurs. Les choses allaient sans doute en rester là, mais Borghol ayant fait occuper Djerba en septembre 1794, le pacha bey de Tunis constitua un important corps expéditionnaire, accompagné des fils d’Ahmed Pacha Qaramanli. Les troupes du bey franchirent la frontière en direction de Tripoli, pendant que les navires tunisiens reprenaient l’île occupée par Borghol. Le général tunisien Mustafa Khodja prit Tripoli le 16 janvier 1795, rétablit les Qaramanli sur leur trône et leva le camp pour Tunis en mars. Une telle manifestation d’indépendance ne manqua pas de susciter le courroux du Sultan. Youssouf Saheb- Ettabaâ, bras droit du bey, fut chargé de la délicate mission et la réussit pleinement. Le calife pardonna, envoya des cadeaux en signe de satisfaction et confia même à l’émissaire tunisien le firman confirmant le Pacha de Tripoli dans ses fonctions.

Au plan de l’administration du pays, les beys husseïntes avaient rapidement acquis le pouvoir de nommer à tous les postes et fonctions civils, religieux et militaires. A partir des années 1830, ils instituèrent des décorations (l’Ordre du sang, l’Ahed, l’Iftikhar) qu’ils conféraient volontiers à des chefs d’Etat, princes et ministres occidentaux. A la même époque, le drapeau tunisien —encore en usage aujourd’hui— est créé au grand dam de l’administration ottomane. Autre affirmation de la personnalité tunisienne, Ahmed Pacha Bey (1837-1855) prit la décision d’employer la langue arabe dans la correspondance avec Istanbul à la place de l’emploi du turc osmanli, en usage depuis la conquête de 1574. Au plan des relations diplomatiques, le même Ahmed annula purement et simplement son voyage à Londres en 1846 parce que le Foreign Office voulait lui imposer la présence de l’ambassadeur ottoman lors de ses visites prévues à la reine Victoria et aux dignitaires.

Ces manifestations de la souveraineté beylicale qui, vaille que vaille, aboutissaient à des résultats n’allaient pas tarder à souffrir de diverses perturbations. Depuis le règne des premiers beys husseïnites, les choses n’avaient pas manqué de changer et le modus vivendi traditionnel entre le suzerain et son vassal ainsi que les rapports avec les Etats européens allaient être soumis à rude épreuve. En 1816, l’activité corsaire qui était à la fois un djihad en mer, une source de richesse et un moyen de pression diplomatique fut définitivement arrêtée au bénéfice des puissances occidentales, lors de la mission militaire et diplomatique de l’amiral Exmouth.

En Turquie même, l’ère des réformes dite des Tanzimat inaugurée sous le règne du sultan Abdulmajîd I en 1839, et qui allait se prolonger jusqu’en 1876, coïncida avec celle des pressions diplomatiques et militaires occidentales sur la Sublime Porte et, à plus forte raison, sur des petits Etats comme la Tunisie, laquelle était soumise à l’influence sans cesse croissante de la France depuis la prise d’Alger en 1830. En mars 1840, quelques mois seulement après la promulgation du Khatti Sharîf de Gülhané, le gouvernement turc fit parvenir au bey de Tunis un firman sultanien lui enjoignant d’entreprendre des réformes institutionnelles. Fidèle à la tradition autonomiste de sa famille et imbu de préjugés autocratiques orientaux, Ahmed Pacha Bey se contenta de faire lire solennellement le firman et d’écrire au gouvernement impérial que le but était noble mais qu’il fallait un certain temps pour l’atteindre étant donné les différences de pays et de mentalités (Li ikhtilâf al tibâa wa al biqâa). ( Ce qui, soit dit en passant, n’était pas faux…). Le problème est que ce souci de garder une indépendance de fait par rapport à l’Empire allait bientôt engager le gouvernement beylical sur un terrain périlleux en raison de la politique d’intervention de plus en plus agressive des puissances européennes en Méditerranée. Toute affirmation de l’autonomie se traduisait désormais par une mise en dépendance progressive vis-à-vis de l’Occident. Les stratégies étaient certes différentes mais le but des chancelleries était le même: affaiblir l’Etat ottoman et assurer la prépondérance des intérêts politiques, économiques et financiers européens au Maghreb et au Moyen-Orient. En ce qui concerne la régence de Tunis, si la doctrine du Quai d’Orsay était d’encourager les beys à persévérer dans leur politique d’indépendance de fait et leur volonté d’apparaître comme des souverains à part entière, et cela pour mieux les contrôler (d’où le faste qui entoura la visite d’Ahmed Bey à Paris en 1846, à l’invitation de Louis-Philippe), la Grande-Bretagne, au contraire, avait pour politique de contrecarrer toute velléité souverainiste sous prétexte de protéger l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman, mais en réalité afin d’empêcher que la Tunisie ne tombe sous la domination française.

Les effets délétères de cet interventionnisme, précurseur de l’impérialisme direct, allaient se manifester en différentes circonstances. Une des plus significatives eut lieu à la veille de l’intervention française en Algérie au moment de l’affaire dite «du coup d’éventail du dey». Le gouvernement sultanien, conscient du péril, voulut retirer à la France tout prétexte à un débarquement en punissant lui-même le dey pour avoir frappé le consul Deval (un fieffé margoulin du reste, et qui était dans son tort au sujet du remboursement d’un prêt accordé par Alger à la France). Pour ce faire, le Sultan confia au vizir Tahar Pacha le soin de débarquer à Tunis, de réclamer l’aide du bey pour traverser avec ses hommes la régence en direction d’Alger et de déposer le dey. Les vaisseaux français empêchant tout accès par voie de mer, le transit par la Tunisie était, en effet, indispensable. Hussseïn Pacha Bey, après consultation de ses ministres, prit la décision d’empêcher l’opération prévue par Constantinople par crainte de représailles françaises.

.jpg)

Une fois l’Algérie occupée, Tunis se retrouvait voisine d’un puissant Etat avec lequel il convenait d’entretenir de bonnes relations. La cour du Bardo n’était pas dupe. Le bey et ses conseillers savaient que la Tunisie était désormais, et de manière irréversible, dans l’orbite française. Dès lors, le but était de sauver ce qu’il restait d’une souveraineté chétive. C’est dans cet esprit que le gouvernement beylical accepta d’engager avec le gouverneur général Bertrand Clauzel (1830-1831), alors en butte à de grandes difficultés dans la maîtrise du territoire algérien, des négociations en vue de confier les provinces de Constantine et d’Oran à des princes tunisiens. Le projet n’aboutit pas mais l’Etat tunisien avait renforcé ses liens de bon voisinage et surtout prolongé, pour un temps, son statut non officiel, certes, mais réel d’Etat autonome.

Au plan intérieur, les réformes proclamées par les beys dans la deuxième moitié du XIXe siècle constituèrent un exemple pathétique de la rupture des équilibres anciens qui avaient permis à l’Etat beylical d’exercer son autonomie. Nous avons vu qu’en 1840, le souhait du Sultan n’avait pas été suivi d’effet par le bey sans qu’il lui en coûte. Par contre, en 1857, sous le règne de Mhammad Bey puis en 1861, sous celui de son frère Sadok, des réformes de grande ampleur furent proclamées sous la pression des consuls européens forts de la présence dans les eaux tunisiennes de redoutables bâtiments de guerre. La proclamation solennelle de la charte des droits dite ‘Ahd el Amân (1857) eut lieu au palais du Bardo en présence de l’amiral commandant l’escadre française. Mieux encore, quelques mois avant la promulgation du Qânûn (la constitution de 1861), et sur l’insistance de l’influent Léon Roches, consul de France, chargé d’affaires à Tunis, Sadok Pacha Bey s’était rendu à Alger en septembre 1860, pour saluer l’empereur Napoléon III et lui présenter le texte de la future constitution.

Malgré toute cette activité européenne mais aussi tunisienne grâce aux efforts de ceux parmi les dignitaires politiques et religieux qui étaient partisans des réformes, les textes fondateurs de 1857 et de 1861 et les institutions politiques et judiciaires qu’ils avaient prévus ne tardèrent pas à être suspendus. Imposées à une société aux structures archaïques et exténuée par une politique fiscale menée par un pouvoir despotique et financièrement aux abois, ces réformes ne firent qu’ébranler davantage la stabilité de l’Etat et aggraver la rupture entre le pouvoir et la population. En 1864, une révolte générale, consécutive au doublement de l’impôt de capitation, embrasa le pays sous le regard attentif des représentants des puissances étrangères depuis longtemps actifs dans la régence. La répression fut implacable mais un point essentiel des revendications des insurgés – ces derniers sans doute manipulés en sous-main par les autorités locales traditionnelles soucieuses de sauvegarder leur légitimité – fut appliqué par le pouvoir beylical, à savoir la suspension de la constitution, la dissolution de toutes les instances issues des réformes et le retour aux usages anciens. De tout le processus engagé depuis 1857, les seuls bénéficiaires furent les puissances européennes et leurs ressortissants dont les acquis relatifs à leurs droits et à leurs intérêts furent confirmés.

Quelques années plus tard, alors que le gouvernement beylical avait atteint un degré de surendettement tel qu’il dut accepter la mise sous tutelle de ses finances par la France, la Grande-Bretagne et l’Italie (dans le cadre de la Commission financière internationale), le dignitaire mamelouk Khérédine, chef de file des réformistes, appelé au poste de ministre-dirigeant puis de Premier ministre (1870-1877), entreprit de mettre en œuvre une politique de redressement du pays. Paradoxalement, les consuls européens, qui pourtant avaient applaudi à son accession au ministère, ne cessèrent de manœuvrer contre lui chaque fois qu’une affirmation de la souveraineté tunisienne en direction des ressortissants étrangers était tentée par Le Bardo. Le prétexte – pas tout à fait fallacieux, d’ailleurs – était qu’il fallait qu’une période probatoire s’écoule pour confier le sort des Européens aux juridictions tunisiennes. En attendant, les consuls continueraient de rendre la justice chaque fois qu’un de leurs ressortissants était partie prenante. Les intrigues locales et l’excès d’autoritarisme du ministre aidant, Khérédine quitta ses fonctions en 1877, non sans avoir mis en place des institutions appelées à durer comme l’Administration des habous et le Collège Sadiki.

A propos de Khérédine, et pour revenir à l’évocation des relations entre Constantinople et Tunis, il est indispensable de relater ici un épisode trompeur quant à la nature de la suzeraineté ottomane en ces temps de prépondérance européenne. Le 4 décembre 1878, l’ancien Premier ministre du Bey est nommé à la tête du gouvernement ottoman par le sultan Abdulhamid II. En fait, cette nomination, inédite dans l’histoire des relations entre l’Empire et le beylik de Tunis, était le résultat d’une manœuvre menée par Paris (avec l’accord de Londres) destinée à convaincre le sultan de choisir Khérédine comme vizir. En effet, l’ancien ministre du Bey (considéré comme un homme sûr en raison de sa francophilie) eut pour mission prioritaire de faire déposer le khédive d’Egypte Ismaïl, jugé hostile aux intérêts européens dans son pays. Ce qui fut fait le 26 juin 1879. Un mois plus tard, le sultan limogeait Khérédine qui prit sa retraite en son palais de Constantinople après un vizirat éphémère (4 décembre 1878-29 juillet 1879). La correspondance diplomatique relative à cette affaire publiée par l’historien Ali Chénoufi, Khérédine et ses contemporains (Tunis, 1990, pp.288-325), est particulièrement édifiante sur l’efficacité des chancelleries européennes et leur influence devenue décisive sur les cours orientales.

De tous ces événements qui malmenèrent non seulement la Tunisie ou encore l’Egypte mais aussi le glorieux mais déclinant Empire ottoman, il convient de retenir que la volonté tardive des Etats musulmans à sortir de leur torpeur et à s’engager dans la voie des réformes a coïncidé, malheureusement pour eux, avec une impressionnante expansion occidentale rendue possible grâce aux progrès enregistrés dans les domaines intellectuel, scientifique, politique, économique et militaire. Il en résulta une supériorité écrasante et durable de l’Occident sur le reste du monde. L’occasion historique d’entreprendre une réforme en profondeur au temps où l’Empire ottoman avait encore une certaine vigueur ayant été ratée, les tentatives de modernisation – venues trop tard —échouèrent. Les causes internes eurent, en l’occurrence, un poids considérable, et en particulier, la crispation des pouvoirs— en Tunisie comme dans tout le monde musulman — sur une tradition despotique tenace et propice à la routine, à l’ankylose de l’esprit et à la corruption. Mais ces causes internes ne doivent pas occulter les effets durablement déstabilisateurs de l’hégémonie occidentale. La politique étrangère des grandes puissances, fondée légitimement sur la défense de leurs intérêts, n’a cessé —souvent de manière féroce— de faire en sorte que les réformes accélèrent la déliquescence de l’Etat et sa banqueroute en attendant l’étape de la domination directe ou, à tout le moins, l’entrave à la souveraineté.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter

.jpg)