La Princesse de Galles à Tunis en 1816

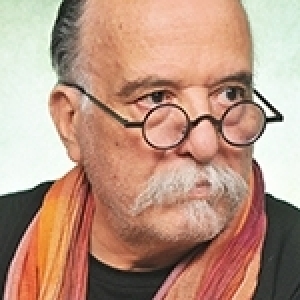

Par sa proximité avec l’Europe, le beylik de Tunis constituait une étape à la fois commode et pittoresque pour les aristocrates européens qui, au XIXe siècle, cédèrent volontiers à l’engouement pour l’Orient. Le Prince allemand Pückler-Muskau en 1835, le Duc de Montpensier, fils de Louis-Philippe en 1846, puis ses frères, le Prince de Joinville et le Duc d’Aumale, le Prince de Galles, le Prince Napoléon cousin de Louis-Napoléon Bonaparte, les princes héritiers Fréderic d’Allemagne et Humbert d’Italie jouirent de l’hospitalité des pachas beys et découvrirent un pays à la fois attaché à ses traditions et déjà ouvert –quoique de façon parfois pathétique - à une modernité institutionnelle et culturelle. Mais la première visite princière que connut la Tunisie fut celle de la Princesse de Galles, Caroline Amélie Elizabeth de Brunswick (1768-1821), qui eut le mérite de venir dans notre pays dès l’année 1816, ce qui était un fait inédit non seulement pour une dame de son statut mais également pour les hommes de son milieu.

.jpg) En outre, de tous les illustres visiteurs de la Tunisie, elle fut la plus romanesque. Caroline était officiellement l’épouse du Prince George, fils du roi George III et prince-régent du royaume d’Angleterre depuis 1811 à la suite de la maladie mentale du roi. Mais son mariage avait été d’emblée malheureux. Le prince de Galles, pourtant son cousin germain (Caroline était la fille de Charles- Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick-Wolfenbüttel et de la Princesse Augusta de Grande-Bretagne, sœur de George III), lui témoigna très vite beaucoup d’animosité. Et pour cause puisque quand il épousa Caroline en 1795, il était déjà secrètement marié à une jeune veuve, Maria Fitzherbert. Certes, ce mariage n’avait reçu ni le consentement du roi - son père - ni celui du parlement - comme l’exigeait la règle– et n’était donc pas valable, mais le prince était très attaché à sa compagne, ce qui d’ailleurs ne l’empêchait pas de multiplier les aventures galantes. Délaissée, la jeune princesse Caroline eut, en outre, à souffrir d’intrigues et de soupçons d’infidélité sans doute attisés en sous-main par l’entourage du prince. On finit par la séparer de son enfant unique, la Princesse Charlotte, née en 1796. Isolée, regardée de travers par toute la haute société, elle finit par accepter la proposition faite par le secrétaire au Foreign Office de quitter l’Angleterre et de recevoir une rente digne de son rang. Elle prit le chemin de l’exil en 1814 et s’installa avec sa suite à Milan dans la superbe Villa d’Este dont elle fit l’acquisition. Elle allait y demeurer jusqu’en 1820, date à laquelle son mari devint roi du Royaume-Uni et de Hanovre sous le nom de George IV. Loin d’Angleterre, la princesse faisait cependant l’objet d’une étroite surveillance ordonnée par son mari et le gouvernement britannique. Les soupçons à son égard grandirent à partir du moment où elle engagea comme serviteur puis comme chambellan un Italien du nom de Bartoloméo Pergami, ancien sous-officier de cavalerie et issu, affirmait-il, d’une famille noble déchue. Etait-ce par naïveté, par sensualité ou simplement par amitié et anticonformisme ? On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c’est que la princesse fit rapidement de Pergami plus que son homme de confiance: son compagnon de tous les instants. Elle lui obtint divers honneurs, lui acheta un titre de baron et alla même jusqu’à créer un ordre de chevalerie –l’Ordre de Sainte Caroline-de-Jérusalem – et lui en donna la dignité de grand maître ! Il n’existait certes à l’époque ni paparazzi ni magazines people mais les rapports faits par des espions, dont certains étaient des domestiques de la princesse, alimentaient sans cesse les rumeurs d’un adultère entretenues par les caricatures assassines illustrant des pamphlets publiés à Londres.

En outre, de tous les illustres visiteurs de la Tunisie, elle fut la plus romanesque. Caroline était officiellement l’épouse du Prince George, fils du roi George III et prince-régent du royaume d’Angleterre depuis 1811 à la suite de la maladie mentale du roi. Mais son mariage avait été d’emblée malheureux. Le prince de Galles, pourtant son cousin germain (Caroline était la fille de Charles- Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick-Wolfenbüttel et de la Princesse Augusta de Grande-Bretagne, sœur de George III), lui témoigna très vite beaucoup d’animosité. Et pour cause puisque quand il épousa Caroline en 1795, il était déjà secrètement marié à une jeune veuve, Maria Fitzherbert. Certes, ce mariage n’avait reçu ni le consentement du roi - son père - ni celui du parlement - comme l’exigeait la règle– et n’était donc pas valable, mais le prince était très attaché à sa compagne, ce qui d’ailleurs ne l’empêchait pas de multiplier les aventures galantes. Délaissée, la jeune princesse Caroline eut, en outre, à souffrir d’intrigues et de soupçons d’infidélité sans doute attisés en sous-main par l’entourage du prince. On finit par la séparer de son enfant unique, la Princesse Charlotte, née en 1796. Isolée, regardée de travers par toute la haute société, elle finit par accepter la proposition faite par le secrétaire au Foreign Office de quitter l’Angleterre et de recevoir une rente digne de son rang. Elle prit le chemin de l’exil en 1814 et s’installa avec sa suite à Milan dans la superbe Villa d’Este dont elle fit l’acquisition. Elle allait y demeurer jusqu’en 1820, date à laquelle son mari devint roi du Royaume-Uni et de Hanovre sous le nom de George IV. Loin d’Angleterre, la princesse faisait cependant l’objet d’une étroite surveillance ordonnée par son mari et le gouvernement britannique. Les soupçons à son égard grandirent à partir du moment où elle engagea comme serviteur puis comme chambellan un Italien du nom de Bartoloméo Pergami, ancien sous-officier de cavalerie et issu, affirmait-il, d’une famille noble déchue. Etait-ce par naïveté, par sensualité ou simplement par amitié et anticonformisme ? On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c’est que la princesse fit rapidement de Pergami plus que son homme de confiance: son compagnon de tous les instants. Elle lui obtint divers honneurs, lui acheta un titre de baron et alla même jusqu’à créer un ordre de chevalerie –l’Ordre de Sainte Caroline-de-Jérusalem – et lui en donna la dignité de grand maître ! Il n’existait certes à l’époque ni paparazzi ni magazines people mais les rapports faits par des espions, dont certains étaient des domestiques de la princesse, alimentaient sans cesse les rumeurs d’un adultère entretenues par les caricatures assassines illustrant des pamphlets publiés à Londres.

En 1820, son mari étant devenu roi, elle rentre en Angleterre et fait valoir son droit au titre de Reine consort du Royaume-Uni et de Hanovre. La Princesse jouissait, d’ailleurs, d’une très grande popularité au sein du petit peuple outré par l’attitude du prince-régent et choqué par ses extravagances et son train de vie dispendieux alors que la population subissait les privations consécutives aux guerres qui déchiraient alors l’Europe. Dans les milieux politiques, Caroline suscita la sympathie des parlementaires du Radical Movement qui appréciaient en elle son attachement aux droits des faibles et aux libertés ainsi que son ouverture d’esprit. Le Times du 7 octobre 1820 (cité dans l’article «Caroline of Brunswick» dans Wikipédia) lui attribue cette phrase : «Un gouvernement ne peut stopper la marche de l’intellect pas plus qu’on ne peut arrêter le mouvement des marées ou la course des planètes.»

En 1820, son mari étant devenu roi, elle rentre en Angleterre et fait valoir son droit au titre de Reine consort du Royaume-Uni et de Hanovre. La Princesse jouissait, d’ailleurs, d’une très grande popularité au sein du petit peuple outré par l’attitude du prince-régent et choqué par ses extravagances et son train de vie dispendieux alors que la population subissait les privations consécutives aux guerres qui déchiraient alors l’Europe. Dans les milieux politiques, Caroline suscita la sympathie des parlementaires du Radical Movement qui appréciaient en elle son attachement aux droits des faibles et aux libertés ainsi que son ouverture d’esprit. Le Times du 7 octobre 1820 (cité dans l’article «Caroline of Brunswick» dans Wikipédia) lui attribue cette phrase : «Un gouvernement ne peut stopper la marche de l’intellect pas plus qu’on ne peut arrêter le mouvement des marées ou la course des planètes.»

George IV et le gouvernement tentent aussitôt, par le biais du Pains and Penalties Bill 1820, de la priver de son titre royal par le parlement et d’obtenir la dissolution du mariage pour adultère «à l’étranger avec un étranger». Lors de son procès, les détails grivois donnés par les témoins firent scandale mais la popularité de la reine demeurait intacte. Le Bill fut admis in extremis par la Chambre des Lords mais on renonça à le soumettre aux Communes car on savait que ce texte très impopulaire ne passerait pas. Cependant, lors de la cérémonie du couronnement, le 19 juillet 1821, la reine fut brutalement interdite d’accès à Westminster Hall. Sa santé ne cessa dès lors de se détériorer et elle mourut le 7 août. Elle était âgée de 53 ans. Le passage de son cortège funèbre donna lieu à de violents affrontements entre la police, qui avait pour instruction de suivre un itinéraire discret, et la foule qui imposa que le cortège passât par les artères les plus prestigieuses de Londres.

Mais revenons à l’époque où la Princesse était en Italie. A la fin de l’année 1815 alors qu’elle résidait à la Villa d’Este, elle décida d’effectuer un long voyage qui la conduirait jusqu’en Palestine en passant par la Sicile, la Tunisie, la Grèce et la Turquie. Elle arriva à La Goulette le 4 avril 1816, accompagnée d’une suite composée de ses dames de compagnie, de son médecin, d’un officier, d’un érudit, le comte Schiavinis, de domestiques et, bien sûr, de son fidèle compagnon, Bartoloméo Pergami. La relation de ce voyage «en Sicile, en Barbarie, en Grèce et à la Terre sainte», la correspondance de Pergami, ainsi qu’un plaidoyer en faveur de Caroline ont été réunis et publiés à Paris en 1821 par Desquiron de St. Agnan sous le titre Les Tablettes de la reine d’Angleterre. Caroline de Brunswick fut reçue par les autorités portuaires avec les honneurs militaires dus à son rang et accueillie par le corps consulaire conduit par le consul d’Angleterre, chez qui elle résida provisoirement. Le 7, elle alla saluer le Bey qui la reçut en grande pompe en présence de tous les dignitaires au Bardo. De là, elle alla rendre visite aux princesses. Le jour même, nous dit Alphonse Rousseau dans ses Annales tunisiennes (2e éd. Tunis, 1980), «elle vint occuper le palais du bey [Dar el Bey à la Kasbah] qu’on avait rapidement et splendidement disposé selon les usages européens. Une garde d’honneur de 60 mamelouks fut placée à sa porte et un riche carrosse à six chevaux était constamment tenu à sa disposition(…) S.A.R, comblée de prévenances de la part du bey, fut l’objet de ses attentions les plus délicates». Les princes fils du Pacha, Hussein et Mustapha, reçurent pour instruction de leur père d’accompagner la princesse de Galles dans tous ses déplacements. Les princes et ministres organisèrent en son honneur des réceptions dans les palais de La Manouba et de La Marsa ainsi qu’à La Mohamédia. «Le 12, Son Altesse Royale fut invitée à se rendre à La Manouba, maison de plaisance de Sidi, [il s’agit de Husseïn] premier fils du bey (…) Le dîner fut splendidement servi, moitié à la moresque et moitié à l’italienne ; tout le temps du repas fut rempli par des exercices et des manœuvres guerrières commandées et exécutées sous les yeux de S.A.R.» (Les Tablettes, p. 215).

Comme pour tous les voyageurs et à toutes les époques, la visite du site archéologiquement aride de Carthage fut une déception pour la princesse et le savant Comte Schiavinis qui l’accompagnait. Il n’y trouvèrent que «mort et silence.( …) Sur cette immense étendue où brillèrent jadis le commerce, les arts et l’agriculture, ne se trouvent plus que des ronces et quelques débris épars qui révèlent au voyageur qu’il foule sous ses pas la cité qui fit trembler Rome. Au milieu d’un amas de pierres mutilées et sur le penchant d’une colline s’élève cependant un petit bourg appelé Sidi Bussid. Voilà tout ce qui reste de Carthage…» (Tablettes…pp. 209-210). Utique et surtout Zaghouan et Oudhna retinrent davantage leur intérêt.

Le séjour de la Princesse Caroline ne fut pas que d’agrément. Sa présence à Tunis lui donna aussi l’occasion de jouer un rôle diplomatique en se préoccupant essentiellement du sort des esclaves chrétiens et de la nécessité de racheter leur liberté. « Son cœur – lit-on dans les Tablettes…- s’est déchiré à l’aspect de ces infortunés(…) Elle a sollicité avec une bonté touchante et le bey a accordé avec une noble générosité la liberté de plusieurs esclaves au nombre desquels se trouvaient la fille du gouverneur de Saint-Pierre [île razziée par les corsaires tunisiens sous le règne de Hammouda Pacha] et une dame génoise née dans le rang le plus élevé». C’est avec son argent qu’elle racheta de nombreux captifs chrétiens et sut gré à Mahmoud Pacha Bey d’avoir fait libérer, en son honneur, les esclaves européens de l’Etat sans contrepartie financière. A ce propos, il convient de rappeler qu’outre les efforts et les sacrifices financiers de la princesse, les pressions exercées sur le bey par l’amiral anglais Exmouth, qui se trouvait alors à Tunis, ont permis d’obtenir au total l’affranchissement sans rançon ou contre dédommagement de 300 Sardes et 500 Napolitains. (Khelifa Chater, Dépendance et mutations précoloniales. La Régence de Tunis de 1815 à 1857, Tunis 1984, pp.247-254.)

Mais le rôle de la Princesse de Galles ne se limita pas à cette action plus charitable que réellement politique. L’arrivée de l’escadre commandée par l’amiral Exmouth à Tunis le 12 avril allait lui donner l’occasion de jouer un rôle diplomatique et de témoigner sa sympathie au bey et à son gouvernement. L’amiral anglais était mandaté par le Congrès de Vienne pour imposer aux régences d’Alger, de Tunis et de Tripoli l’interdiction de l’activité corsaire. Il était également chargé par le Royaume des Deux-Siciles de négocier avec le Bey un traité de paix. Or le Prince tunisien se trouvait en position de faiblesse étant donné la menace que constituait une flotte qui se tenait prête à bombarder La Goulette. Mettant à profit la présence de la Princesse - épouse du régent d’Angleterre, rappelons-le -, le Bey dépêcha auprès d’elle, en sa résidence du Dar El bey, son ministre de la marine, son khaznadar et le premier interprète du palais pour la prier de bien vouloir intervenir afin que la négociation du traité soit menée par le consul de France, Devoize, négociateur civil et animé des meilleures intentions plutôt que par l’amiral. «La princesse de Galles, vivement contrariée, sans doute, de ce déploiement de forces navales et de l’attitude menaçante [de l’amiral] contre un prince de qui elle recevait en ce moment même une si royale hospitalité (…) céda aux insinuations qui lui furent faites de sa part». La tentative n’aboutit pas mais le Bey lui en sut gré, de sorte que lorsque la tension créée par la présence de l’escadre atteignit son comble, la princesse se tint prête à partir. Un officier beylical vint aussitôt lui dire de la part de son maître qu’elle ne devait concevoir aucune inquiétude et que quelque tournure que prissent les affaires en discussion, elle demeurerait entièrement libre de partir ou de rester «et qu’on ne s’écarterait jamais à son égard des lois sacrées de l’hospitalité.» (A. Rousseau, Les Annales…, pp. 309-313).

Mais le rôle de la Princesse de Galles ne se limita pas à cette action plus charitable que réellement politique. L’arrivée de l’escadre commandée par l’amiral Exmouth à Tunis le 12 avril allait lui donner l’occasion de jouer un rôle diplomatique et de témoigner sa sympathie au bey et à son gouvernement. L’amiral anglais était mandaté par le Congrès de Vienne pour imposer aux régences d’Alger, de Tunis et de Tripoli l’interdiction de l’activité corsaire. Il était également chargé par le Royaume des Deux-Siciles de négocier avec le Bey un traité de paix. Or le Prince tunisien se trouvait en position de faiblesse étant donné la menace que constituait une flotte qui se tenait prête à bombarder La Goulette. Mettant à profit la présence de la Princesse - épouse du régent d’Angleterre, rappelons-le -, le Bey dépêcha auprès d’elle, en sa résidence du Dar El bey, son ministre de la marine, son khaznadar et le premier interprète du palais pour la prier de bien vouloir intervenir afin que la négociation du traité soit menée par le consul de France, Devoize, négociateur civil et animé des meilleures intentions plutôt que par l’amiral. «La princesse de Galles, vivement contrariée, sans doute, de ce déploiement de forces navales et de l’attitude menaçante [de l’amiral] contre un prince de qui elle recevait en ce moment même une si royale hospitalité (…) céda aux insinuations qui lui furent faites de sa part». La tentative n’aboutit pas mais le Bey lui en sut gré, de sorte que lorsque la tension créée par la présence de l’escadre atteignit son comble, la princesse se tint prête à partir. Un officier beylical vint aussitôt lui dire de la part de son maître qu’elle ne devait concevoir aucune inquiétude et que quelque tournure que prissent les affaires en discussion, elle demeurerait entièrement libre de partir ou de rester «et qu’on ne s’écarterait jamais à son égard des lois sacrées de l’hospitalité.» (A. Rousseau, Les Annales…, pp. 309-313).

Lorsque Caroline, après avoir pris congé du Bey et des princesses, le 18, quitta la Tunisie pour la Grèce, le 24, elle laissa après son départ le plus charmant souvenir et, sans doute, une fascination sur cette société traditionnelle où les dames – dont les avis étaient souvent sollicités, certes - étaient cependant confinées dans leurs palais. Elle laissait aussi derrière elle un pays qui commençait à subir les effets du nouvel ordre du monde qu’incarna sous ses yeux la démonstration de force de l’escadre britannique. L’ère de la course – si lucrative et en même temps si gratifiante pour l’orgueil identitaire - était terminée. Moins d’un mois plus tard, en mai 1816, les janissaires de Tunis se révoltèrent et parmi les reproches adressés au bey figurait celui d’avoir donné sans contrepartie les esclaves de l’Etat à «Ragînat al Inglîz» comme on appelait alors la Princesse de Galles (Ben Dhiaf, Ithâf, III, pp.115-116).

Lorsque Caroline, après avoir pris congé du Bey et des princesses, le 18, quitta la Tunisie pour la Grèce, le 24, elle laissa après son départ le plus charmant souvenir et, sans doute, une fascination sur cette société traditionnelle où les dames – dont les avis étaient souvent sollicités, certes - étaient cependant confinées dans leurs palais. Elle laissait aussi derrière elle un pays qui commençait à subir les effets du nouvel ordre du monde qu’incarna sous ses yeux la démonstration de force de l’escadre britannique. L’ère de la course – si lucrative et en même temps si gratifiante pour l’orgueil identitaire - était terminée. Moins d’un mois plus tard, en mai 1816, les janissaires de Tunis se révoltèrent et parmi les reproches adressés au bey figurait celui d’avoir donné sans contrepartie les esclaves de l’Etat à «Ragînat al Inglîz» comme on appelait alors la Princesse de Galles (Ben Dhiaf, Ithâf, III, pp.115-116).

Malgré les difficultés internes croissantes et en dépit d’interventions politiques européennes de plus en plus arrogantes, l’Etat beylical ne cessa jamais, tout au long du XIXe siècle, de recevoir dignement les hauts personnages qui souhaitaient découvrir un pays déjà meurtri mais toujours respectueux des lois de l’hospitalité arabe..

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter

.png)