Mohamed-El Aziz Ben Achour: Soufisme, villégiature et culture: Sidi Bou Saïd et son promontoire

A la mémoire de Si Béchir Ben Mrad - Personnages bien inspirés s’il en est, les mystiques soufis avaient le don de choisir comme lieu de retraite des sites d’une grande beauté. A la charnière des XIIe et XIIIe siècles, Abou Saïd Khalaf ibn Yahia Al Tamîmî al Béjî (1156-1231), plus connu sous le nom de Sidi Bou Saïd, ne fit pas exception à la règle, lui qui aimait à se retirer pour la prière et la méditation sur le promontoire qui domine le magnifique panorama du golfe de Tunis. Pour comprendre ce qu’avait alors de saisissant cette région, il nous faut faire abstraction des agglomérations, de l’urbanisation et du trafic automobile d’aujourd’hui et imaginer ce qu’était au Moyen Âge la région comprise entre Carthage et Gammarth, connue jadis sous les toponymes de Marsa Ibn Abdoun et Marsa al Jarrah.

Délaissé au profit de Tunis par les conquérants arabes au VIIe siècle, le territoire de la Carthage antique ne fut plus, et pour longtemps, qu’un vaste écrin de verdure parsemé de vestiges, pâles reflets de la grandeur de l’Africa romaine. De ce spectacle, naissait la fascination qu’exerçait cette région sur les mystiques de l’islam tunisois. Ils y trouvaient matière à méditation sur la Gloire éternelle de Dieu et la vanité des choses terrestres. Au XIe siècle déjà, Sidi Mahrez, saint patron de Tunis, venait souvent s’y recueillir. C’est en contemplant les ruines de Carthage qu’un jour, il déclama un poème empreint de mysticisme et de mélancolie dont voici quelques extraits traduits par l’éminent historien Hady Roger Idris :

Délaissé au profit de Tunis par les conquérants arabes au VIIe siècle, le territoire de la Carthage antique ne fut plus, et pour longtemps, qu’un vaste écrin de verdure parsemé de vestiges, pâles reflets de la grandeur de l’Africa romaine. De ce spectacle, naissait la fascination qu’exerçait cette région sur les mystiques de l’islam tunisois. Ils y trouvaient matière à méditation sur la Gloire éternelle de Dieu et la vanité des choses terrestres. Au XIe siècle déjà, Sidi Mahrez, saint patron de Tunis, venait souvent s’y recueillir. C’est en contemplant les ruines de Carthage qu’un jour, il déclama un poème empreint de mysticisme et de mélancolie dont voici quelques extraits traduits par l’éminent historien Hady Roger Idris :

«Considère comment ces demeures jadis habitées sont tombées en ruines informes !

«Le malheur a laissé traîner ses pans sur leurs vestiges dont les pierres en s’effondrant se brisèrent.

«Les hommes qui étaient rassemblés là sont partis et leur histoire s’est corrompue et estompée.

«Lorsque méditant, je regarde leurs tombeaux, mes yeux laissent échapper et couler leurs larmes.

«Sans trêve, la vie d’ici-bas exhibe les ornements de sa beauté fallacieuse pour nous tromper traîtreusement.

«(…) Quand elle édifie, et que la construction est achevée, elle braque contre elle ses projectiles et l’anéantit (…)»

Plus tard, de pieux personnages vinrent aussi méditer dans cette région propice à la réflexion dévote tel Sidi Abdelaziz, mort en 1224, qui fut un des maîtres de Sidi Bou Saïd mais aussi de l’illustre Ibn Arabi, lors de son périple initiatique de sa Murcie natale vers les Lieux saints. Citons aussi d’autres soufis familiers du promontoire et qui y furent enterrés: Sidi Bou Farès, Sidi Bou Youssouf Yacoub et Sidi Dhrif, mort en 1385. Preuve que ces saintes figures rendaient hommage au Créateur en célébrant les arts, Sidi Dhrif rédigea un traité de musique aujourd’hui malheureusement disparu. Son testament spirituel (Wassiya) nous est cependant parvenu. « Ne fréquente point trop les hommes, recommande- t-il, satisfais-toi de ce que tu as. Sois assidu aux retraites. Ne place de confiance en nul autre qu’en ton Seigneur.»

Mais le visiteur le plus célèbre de la colline, connu depuis toujours sous le nom Djebel al Manâr, et qui, à sa mort, allait porter son nom, fut Sidi Bou Saïd El Béji. Il demeurait à Tunis où il avait au moins deux lieux de retraite à Bab Djédid et Bab Souika. En bon soufi sunnite proche des milieux académiques, il fréquentait régulièrement la Grande mosquée Zitouna pour y suivre l’enseignement des oulémas. Sa vocation mystique ne cessait cependant de s’affermir, notamment par son initiation à la règle de Sidi Bou Madiane al Andalousi (1126-1198), le maître du soufisme nord-africain, ainsi que sa fréquentation des soufis de Tunis comme Sidi Abderrahman al Mnatqi. Ses longues retraites sur le Djebel el Manâr nourrissaient sa méditation et il ne tarda pas à s’imposer comme un «walî Allah», un élu de Dieu. Il compta ainsi parmi ses disciples l’illustre Sidi Belhassen, le fondateur de la puissante confrérie chadouliya. Des oulémas et pas des moindres, tel le cheikh Al Bourjînî, suivaient, eux aussi, son enseignement. Il n’en demeurait pas moins un soufi porté sur l’extase et capable de prodiges conservés dans la mémoire tunisoise. Le voici marchant sur l’eau en compagnie de Sidi Bou Madiane ou contribuant à la défaite de Saint Louis en Egypte par l’efficacité de ses prières et au mépris de la chronologie (mais la chose est fréquente dans les manâqib, recueils hagiographiques). Signalons ici le caractère fantaisiste d’une légende apparue au XIXe siècle chez les voyageurs européens selon laquelle Sidi Bou Saïd ne serait autre que Saint Louis !

.jpg)

Comme d’autres soufis, Sidi Bou Saïd ne semble pas avoir été qu’un ascète retiré du monde. Ses laudateurs affirment en effet qu’il redressait les torts des gens ordinaires mais aussi des puissants, protégeait les humbles, victimes de mesures administratives iniques et rachetait les musulmans tombés en esclavage. A sa mort survenue en 1231, il fut enterré sur le promontoire qu’il aimait tant. Bientôt, un cimetière se constitua autour de sa tombe. Mais hormis quelques édicules édifiés sur la tombe de tel ou tel saint, la colline de Sidi Bou Saïd ne connut pas d’urbanisation. Il convient à ce propos de signaler que depuis la conquête musulmane jusqu’à la fin des Hafsides au XVIe siècle, le territoire incluant la colline avait surtout une vocation défensive, et sans doute a-t-elle abrité un ribat, fortin destiné à la surveillance de la côte, d’où peut-être le toponyme de Djebel al manâr (le promontoire du fanal). Ce manâr était gardé et entretenu par des soufis-soldats dont Sidi Ibn Abdoun et Sidi Al Jarrâh qui, pendant longtemps, donnèrent leur nom au territoire compris entre Sidi Bou Saïd et La Marsa. Pas d’urbanisation non plus sous les Ottomans ni sous les beys mouradites, c’est-à-dire jusqu’à la fin du XVIIe siècle.

.jpg)

Le village de Sidi Bou Saïd, à la réputation si bien établie aujourd’hui, est une création des beys husseïntes. Le fondateur, Husseïn Bey Ben Ali (1705-1740), soucieux d’assurer la légitimité de son pouvoir par un soutien durable de ses sujets et homme de son temps recherchant la baraka des saints autant que l’allégeance des oulémas, mena une politique religieuse dont les expressions architecturales constituèrent un véritable relèvement de nombreux monuments dans la médina, ses environs et dans tout le royaume. C’est ainsi qu’il ordonna la construction, autour du tombeau de Sidi Bou Saïd, d’un important complexe religieux doté d’une mosquée et de son minaret si célèbre aujourd’hui, ainsi que d’une zaouia, sanctuaire voué à la vénération du saint. Cet ensemble architectural fut doté d’une entrée monumentale à grand escalier qui donnait jadis accès à la mosquée-zaouia et qui, maintenant, abrite le Café des Nattes. Il est probable que cette fonction ait été contemporaine de la fondation de la mosquée et du sanctuaire puisque la consommation du café était liée au rituel des confréries religieuses. Husseïn Bey fit également construire la zaouia de ‘Aïssa al Ghibrînî, disciple du savant théologien médiéval Ibn Arafa, et comme lui imam de la Zitouna, mort en odeur de sainteté ; ainsi que d’autres édifices. Il semble que ce soit ce bey qui créa le poste de cadi du Djebel el Manar qui fut maintenu jusqu’au XIXe siècle. Ses successeurs manifestèrent à leur tour un vif intérêt pour le village. Son fils Al Rachid Bey, mélomane et poète, y séjournait entouré d’hommes de lettres et d’artistes. Mahmoud (1814-1824) fit construire ou embellir un palais (aujourd’hui Dar Thameur) à proximité de la mosquée. Cet engouement ne manqua pas d’inciter les Tunisois à suivre l’exemple de leurs princes, de sorte que Sidi Bou Saïd devint une villégiature particulièrement appréciée. La bonne société citadine, les beldis (artisans-marchands, propriétaires fonciers tels que les Toumi, les Khalsi, les Dellagi, les Thameur, les Bahri, les Sfar) notaires, enseignants, magistrats, imams et cheikhs des puissantes confréries (Bayram, Belkhodja, Ben Mrad, Chérif, Mohsen, Belhassen et d’autres encore)furent de plus en plus nombreux à y séjourner durant la belle saison dans les charmantes maisons construites autour de la zaouia. «Ils venaient y chercher, rapporte le chroniqueur du XVIIIe siècle Hammouda Ben Abdelaziz, la baraka du cheikh Abou Saïd, la douceur du climat et la contemplation d’un site embelli par les jardins fleuris et les vergers qui embaument.» Habitués à la trame urbaine pratique et rassurante de la médina, les beldis adoptèrent à Sidi Bou Saïd un plan composé d’un réseau de ruelles, de placettes et d’impasses reliant les unes aux autres les maisons qui reprenaient le modèle architectural de leurs palais et demeures de Tunis. Un souk bordé de petites boutiques et un fondouk assuraient l’approvisionnement des estivants. Tout cela donna progressivement au village l’allure d’une médina en réduction inondée de lumière et bercée par la brise du vent d’est, le chargui.

Pour leur part,les hauts dignitaires politiques (à quelques exceptions près comme celle du ministre bâsh-kâteb Lasram dont le palais, qui existe toujours, fut édifié dans le village) ainsi que quelques hauts magistrats religieux préféraient passer la belle saison dans d’élégantes demeures entourées de vastes jardins irrigués (sénias) éparpillées au pied de la colline et dans tout le territoire s’étendant de La Goulette à Gammarth ( dont Dar Ben Achour devenu Dar Naceur Bey dans la plaine de Sidi Bou Saïd, un peu plus loin, Dar Kahia, Dar Saheb Ettaba, Dar Khaznadar – là où se dresse aujourd’hui le palais présidentiel, Dar Agha, le palais Khérédine dans la localité qui aujourd’hui porte le nom de ce ministre, ou encore les palais Djellouli et Ben Ayed à Gammarth). Le village n’en était pas négligé pour autant par les princes et les dignitaires. Au XVIIIe siècle, sur la butte près d’Amilcar, Ali Pacha édifia un fort protégeant la baie. Son cousin Ali Bey, qui régna de 1759 à 1782, visitait deux fois par an la zaouia du saint Abou Saïd et y distribuait de royales aumônes. La zaouia de Sidi Chabaâne, mort en 1829, fut construite grâce à la générosité du ministre Husseïn Khodja. Œuvre d’intérêt général par excellence, la construction de fontaines , de norias et de citernes était le fait des princes et des dignitaires tel le puissant ministre Youssouf Saheb Ettabaâ, bâtisseur de Bir Djedid ou plus tard le prince Taïeb Bey, le puits et la fontaine qui portent son nom, entre La Marsa et Sidi Bou Saïd.

Ce cadre enchanteur ne pouvait que donner naissance à un art de vivre typique de ce qu’était jadis la culture tunisoise associée à la khlâa, c’est-à-dire, dans le dialecte tunisien, la villégiature. A Sidi Bou Saïd, elle prenait le sens d’une véritable renaissance. Lorsque l’été arrivait, le Djebel al Manar, qui durant l’hiver n’était plus qu’un village presque vide, replié sur la zaouia du saint, s’animait dans le remue-ménage joyeux qui entourait l’installation des familles tunisoises «montées » à Sidi Bou Saïd pour un long séjour, puisque les vacances d’été englobaient traditionnellement l’automne, saison très appréciée pour la douceur de son climat. Vers le 15 juillet, une fois la «oula », c’est-à-dire la préparation et la conservation des provisions d’hiver, achevée, les citadins quittaient la médina, se rendaient en des convois pittoresques au Djebel el Manar et s’installaient dans leurs résidences. Certes, moins guindée qu’à Tunis, la villégiature à Sidi Bou Saïd n’excluait cependant ni le respect des préséances ni le goût de la mesure et de l’élégance. Attachés en toutes circonstances à une hiérarchie sociale élaborée, les estivants se plaçaient volontiers sous l’autorité morale des grands notables qui villégiaturaient au village. Les plus prestigieux régentaient tout, tel le cheikh Mohamed Bayram, rejeton d’une illustre famille de cheikhs-el-islam (m.en 1926). Cet ascendant pouvait être exercé en vertu d’une autorité officielle au village comme par exemple celle du cadi ou de l’administrateur de la zaouia, fonctions confiées à des familles religieuses comme la famille des descendants du Prophète, les Chérif, mais aussi à certains membres d’une grande famille makhzen comme les Zarrouk.

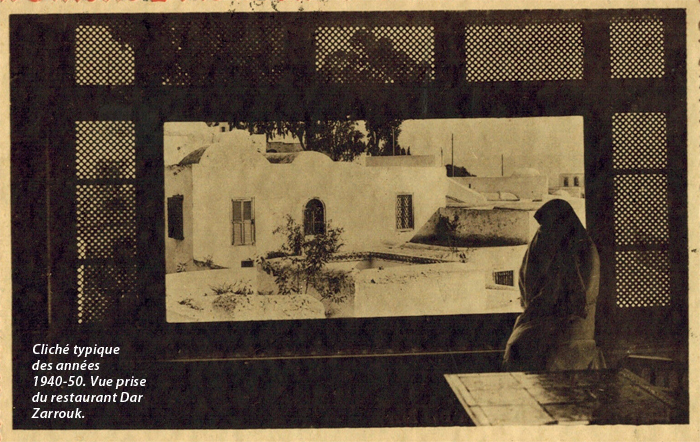

.jpg)

La vie quotidienne, évidemment bien plus exubérante que dans la médina, était cependant organisée selon un emploi du temps quasi immuable. Le matin, les beldis faisaient leur marché au souk du village en échangeant un florilège d’urbanités dans ce parler tunisois sans aspérité aujourd’hui malheureusement presque disparu. Si les hauts personnages confiaient à leurs domestiques le soin de faire les courses, la plupart des notables, plus simples ou n’exerçant pas une fonction socialement contraignante, s’acquittaient eux-mêmes de cette tâche somme toute agréable. Voici, dans les années 1930, le descendant d’une grande lignée, faisant ses emplettes, juché sur sa mule. Il remonte le souk en passant commande aux marchands qui sortent de leur boutique pour le servir. Ceux parmi les vacanciers qui devaient aller quotidiennement à Tunis empruntaient le célébrissime petit train électrique, le TGM. Au retour, la plupart arpentaient bravement la montée mais les plus aisés étaient attendus à la gare par leurs cochers.Pour certains, artisans de leur état,la villégiature ne signifiait pas farniente. En effet,dans la matinée, ils exerçaient leur métier dans l’antichambre bien fraîche de leurs maisons.Durant la sieste, le village s’assoupissait pour ne reprendre vie qu’en fin d’après-midi. Commençaient alors les « doulèches», les promenades. Les flâneurs, impérativement vêtus avec élégance, à la différence du matin où une certaine décontraction vestimentaire était tolérée, arpentaient le village tandis que d’autres partaient en calèche vers La Marsa, également reliée à Sidi Bou Saïd par une navette, ou vers Carthage ou La Goulette. La fréquentation des cafés était un élément fondamental de ces après-midi et surtout des longues soirées d’été. Le Café des Nattes (al Qahwa al Alia) était d’une fréquentation disons populaire. On y rencontrait ainsi les «tkarliya», sympathiques bohêmes, fumeurs impénitents de « takrouri » (haschich, alors en vente libre) et experts en matière de serins (kanallou) et autres oiseaux chanteurs. Situé non loin du phare, le café Nadhour, plus proche du club que du simple café, avait une clientèle plus chic. Au Nadhour, on jouait aux échecs, aux cartes et on y écoutait volontiers le «fdaoui», conteur professionnel évoquant avec talent diverses épopées. Ce café était aussi le haut lieu de la grande musique arabe, le malouf. Les grands notables tenaient table ouverte. Et dans certaines maisons se perpétuait la tradition des cercles littéraires.

La présence centrale de la zaouia du saint Sidi Bou Saïd conférait à l’ambiance estivale une atmosphère de ferveur religieuse. Des prodiges étaient dûment «constatés», à la grande satisfaction des vacanciers. Dans les années 1920, le grand imam de la mosquée Zitouna de Tunis, villégiaturant au village, prend le frais sur le seuil de sa demeure. Quand tout à coup, un jeune chrétien d’entre ses domestiques court vers lui et s’effondre à ses pieds «Ya Sidi, je veux embrasser l’islam, aide-moi» Le cheikh lui fait prononcer la profession de foi, celle-ci à peine dite, le jeune homme expire et meurt en musulman. Exemple édifiant des vertus de Sidi Bou Saïd et du pouvoir des pieux personnages qui y passent la belle saison ! Un autre moment bienheureux aux yeux des vacanciers toujours à la recherche de la baraka du saint était l’accouchement des dames durant la villégiature au village. On donnait alors fréquemment au nouveau-né le prénom de Béji. Le plus illustre de tous les prénommés Béji est incontestablement le feu Président de la république Caïd-Essebsi.

.jpg)

Outre ces manifestations de la vie quotidienne, la ferveur maraboutique connaissait deux temps forts. La zaouia étant d’obédience chadouliya, elle constituait aussi un pôle pour les adeptes d’une autre confrérie, dérivée de la première, la Aïssaouia. Tous les jeudis, ses adeptes effectuaient leur rituel rythmé par des incantations scandées de manière rapide et énergique jusqu’à la transe. En plus de ce rituel hebdomadaire, tous les ans au mois d’août, avait lieu durant trois jours, la «Kharja», le grand rendez-vous de toutes les zaouias aïssaouias tunisiennes autour du tombeau d’Abou Saïd el Béji. A la fin de la saison, le Djebel el Manar était le théâtre d’une autre manifestation soufie, c’était la visite qu’effectuaient à la fin de leurs veillées liturgiques à Tunis, les membres de la confrérie chadouliya dont le fondateur, Sidi Belhassen, fut, comme nous l’avons déjà noté, un disciple d’Abou Saïd.

.jpg)

Quant aux bains de mer, jugés unanimement bénéfiques pour la santé, ils n’étaient pris que durant les journées les plus chaudes de l’été, durant le mois du calendrier julien d’Aoussou(mi- juillet- 15 août). Les estivants possédaient sur la plage des constructions sur pilotis, appelées «barrakas» ou pour les plus spacieuses «beitbhar». En leur centre, une ouverture dans le plancher permettait d’accéder directement à la mer et à ses bienfaits à l’abri des regards.

Villégiature tunisoise musulmane par excellence, Sidi Bou Saïd demeura longtemps interdit aux chrétiens. Lorsqu’à la fin du XIXe siècle, les Européens purent y accéder, le village, par sa beauté et son pittoresque, ne tarda pas à accueillir artistes et intellectuels de divers pays. De cette période datent aussi les premières préoccupations relatives à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine architectural et décoratif. En 1885, un pavage des rues est entrepris et en 1893, un embryon de municipalité est créé sous le nom de Commission de voirie. Il faut saluer ici l’action du grand mécène des arts tunisiens que fut le baron Rodolphe d’Erlanger (mort en 1932), aussi intensément protecteur des artistes, musiciens et artisans tunisiens que son père fut un de ces féroces «courtiers de l’agonie» de l’Etat beylical avant le protectorat. Le baron Rodolphe fut ainsi à l’origine du décret de 1915 portant protection du village.

De nos jours, Sidi Bou Saïd jouit auprès des Tunisiens et des étrangers d’une popularité incontestée. Malgré l’accroissement de la population et des constructions, malgré l’enlaidissement certain consécutif aux hideux baraquements «touristiques» du parking qui fut jadis le jardin du palais Lasram mais grâce aussi à d’heureuses opérations de restauration de palais et demeures, le village est en bonne santé, même si par un paradoxe qu’il partage avec La Marsa, il est désormais plus agréable d’y vivre en hiver qu’en été. Mais cela est une autre histoire.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

.jpg)